-

হরিদাস পাল আলোচনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

হরিদাস পাল আলোচনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

-

খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে... হরিদাস পাল একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচণ্ডা৯র সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। (কী করে নিজের ব্লগ পাতা পাবেন)

- গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান ব্লগ খুলুন

- সময়ানুক্রমে | সদ্য আলোচিত | মন্তব্য অনুসারে | পঠিত অনুসারে | লেখক তালিকা

-

- নতুন আলোচনা

-

বিষয়ের শিরোনাম*:বিষয়বস্তু*:

- পাতা : ৩২১

"ভেবে দেখেছো কি? তারারাও কত আলোকবর্ষ দূরে?" - যদুবাবু

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ৩০ নভেম্বর ২০২৫ | ৫০০ বার পঠিত | মন্তব্য : ১১, লিখছেন (রমিত চট্টোপাধ্যায়, dc, যদুবাবু)এই ২০২৫ সালের দশ-দশটা বছর কক্ষপথে ঘুরে ২ বিলিয়ন জ্যোতিষ্কের ৩ ট্রিলিয়ন অবজার্ভেশন নেওয়ার পর, শেষমেশ সে অবসর নিয়েছে। ২০১৩ সালে গেইয়া উৎক্ষেপণের সময় লক্ষ ছিল, "টু ম্যাপ আ বিলিয়ন স্টার" - সেই লক্ষ্য যে পূরণ হয়েছে তাই না, এর মাঝে গেইয়ার ম্যাপে ধরা পড়েছে ব্রাউন ডোয়ার্ফ, এক্সোপ্ল্যানেট, কোয়াসার, মিল্কি ওয়ের স্যাটেলাইট গ্যালাক্সির ছোট্ট ছোট্ট তারার শহর (স্টেলার সিটি)। এমন কী কোন সুদূর অতীতের কোন কলিশনের ফলে আমাদের মিল্কি ওয়ের আকৃতি কেমন হয়েছে সেইসবের-ও আভাষ পাওয়া গেছে কিছু কিছু। আরও কত যে পাওয়া যাবে অনাগত ভবিষ্যতে, এক্ষুণি বলা ভারি শক্ত। পুরো সার্ভের বিপুল পরিমাণ ডেটা পাবলিক ডোমেইনে আসতে আসতে হয়তো আরও বছর কয়েক লেগেই যাবে। কিন্তু এই অ্যাস্ট্রোনমির গল্পে রাশিবিজ্ঞানের ভূমিকা কী? সেইটেই আমাদের আসল আগ্রহ। ... ...

গরম -- উফ্ থেকে আহ্... এবং... কিছু কথা - Somnath mukhopadhyay

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২৯ মে ২০২৫ | ৯৩৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৫, লিখছেন (DrSouravM, DrSouravM, DrSouravM)গরম এক অসহনীয় মাত্রায় পৌঁছেছে।সমস্যাটি বৈশ্বিক। গরমের হাত থেকে সাময়িক রেহাই পেতে আমরা, বিশেষ করে নগরবাসী মানুষজন একটা চটজলদি সমাধানের পথে হাঁটতে চাইছি। আমাদের মনে হচ্ছে একটা এয়ার কন্ডিশনার কে হাতিয়ার করেই আমরা বাজিমাত করবো, জিতে যাব গরমের বিরুদ্ধে এই লড়াই। এয়ার কন্ডিশনার থেকেই আবার নতুন বিপদের সূচনা। এই নিবন্ধ সেই পরিণতির প্রসঙ্গ নিয়ে। ... ...

নতুন ভাবে আকাশ দেখা - অনির্বাণ কুণ্ডু

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২৯ মার্চ ২০২৫ | ১৫৪৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ৭, লিখছেন (স্বাতী রায়, Animesh Ray, Krishanu )আগেই লিখেছি, কোনো কিছুই মহাশূন্যে আলোর বেগের চেয়ে বেশি জোরে যেতে পারে না। কিন্তু জলের মধ্যে তো আর সে বাধা নেই, সেখানে আলোর যা বেগ, তার চেয়ে বেশি বেগেও যাওয়া সম্ভব। আপনি আমি পারব না, কিন্তু ইলেকট্রন যেতেই পারে, যদি তার যথেষ্ট শক্তি থাকে। এই সব সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। কনকর্ড বলে একটা প্লেন এক সময়ে উড়ত, তার বেগ ছিল শব্দের চেয়ে বেশি। এর চলার পথে শক ওয়েভ বা বুম তৈরি হত। প্লেন চলার সময়ে যে শব্দ হয়, প্লেন তাকে ফেলে এগিয়ে যেত, শব্দ তার পিছু ধাওয়া করত। জলের মধ্যে ইলেকট্রন বা ওই জাতীয় কণা যদি আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলে, তাহলে এরকম আলোর শক ওয়েভ তৈরি হয়। চলার পথ ঘিরে শঙ্কুর আকারে সেই আলো ছড়িয়ে পড়ে। একে বলে চেরেনকভ বিকিরণ ... ...

বিজ্ঞানের গুরুত্ব - Subhadeep Mondal

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ১৪ মার্চ ২০২৫ | ৮১৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (দ)একজন বিজ্ঞানী অজ্ঞতা, সন্দেহ আর অনিশ্চয়তা নিয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন; আমার মতে এই অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যতক্ষণ একজন বিজ্ঞানীর কাছে কোনো সমস্যার উত্তর নেই – তিনি অজ্ঞ। তিনি যখন কোনো সম্ভাব্য উত্তর অনুমান করেন, তিনি তখন অনিশ্চিত এবং যখন তিনি নিশ্চিত, যে, তার অনুমানটি আলবত ঠিক, তখনও তাঁর মনে কিছুটা সন্দেহ থেকে যায়। আমরা বুঝেছি, প্রগতির পথে এগোতে হলে অজ্ঞতাকে স্বীকার করা আর সন্দেহের জন্যে অবকাশ রাখার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার আসলে এমন কিছু বিবৃতির সমষ্টি, যা নিয়ে আমরা বিভিন্ন মাত্রায় নিশ্চিত—কিছু খুব অনিশ্চিত, কিছু প্রায় নিশ্চিত—তবে কোনো কিছুই সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়। ... ...

ডিপসিক যে প্রশ্ণটা তুলে দিল ! - Tirtho Dasgupta

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ | ৯৭৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮, লিখছেন (Tirtho Dasgupta, Tirtho Dasgupta, Tirtho Dasgupta)নতুন চীনা জিপিটি ডিপসিকের আবির্ভাবে আমেরিকার টেক মার্কেট কিভাবে টলোমলো হয়ে গেছে । জিপিটির পেছনে এত খরচা কি যুক্তিযুক্ত ? ... ...

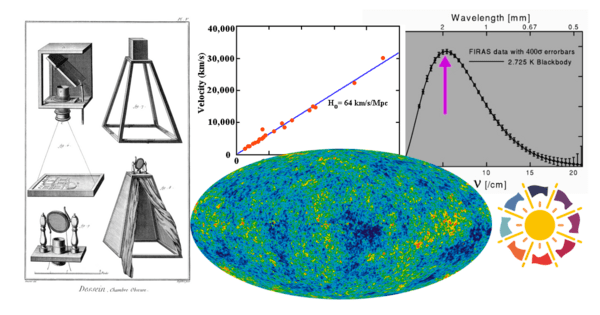

মহাকাশের আলো - অনির্বাণ কুণ্ডু

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ৩০ মে ২০২৪ | ১২০৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (&/)১৯৪৮ সালে র্যালফ আলফার ও রবার্ট হারম্যান দেখালেন, যে, গ্যামোর তত্ত্ব যদি সত্যি হয়, তাহলে সেই মহাবিস্ফোরণের কিছু অনুরণন এখনো খুঁজে পাওয়া উচিত। শক্তি বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই অনুরণনটা হবে কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ, যার উষ্ণতাও তাঁরা হিসেব করলেন, মান বেরোলো ৫ কেলভিনের মতন। ৫ কেলভিন মানে ‘–২৬৮° সেলসিয়াস’, অর্থাৎ মহাকাশ খুবই ঠান্ডা জায়গা। কিন্তু মহাবিশ্ব বরাবর এমন ঠান্ডা ছিল না। বিগ ব্যাং তত্ত্ব বলে, অতীতে মহাবিশ্বের আয়তন যখন খুব ছোটো ছিল, তখনো এই অনুরণনটা কৃষ্ণবস্তু বিকিরণই ছিল, কিন্তু তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছিল অনেক কম, অর্থাৎ এক একটা ফোটনের শক্তি ছিল অনেক বেশি। যত দিন গেছে, এই বিকিরণ ঠান্ডা হয়ে এসেছে। অর্থাৎ, এই বিকিরণ খুঁজে পাওয়া গেলে আর উষ্ণতা হিসেবের সঙ্গে মিলে গেলে তা ‘বিগ ব্যাং’ তত্ত্বের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হবে। ... ...

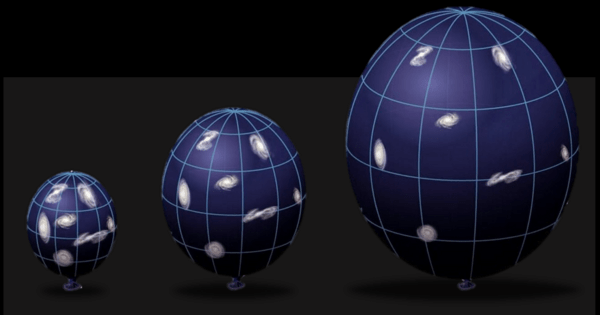

মহাবিশ্বের রহস্য - অনির্বাণ কুণ্ডু

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ০৩ মে ২০২৪ | ১৫০৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮, লিখছেন (&/, dc, &/)১৯৩৩ সালে ফ্রিৎজ জুইকি নামে এক বিজ্ঞানী দেখালেন, মোট পরমাণুর হিসেব থেকে ছায়াপথের ভর বের করতে গেলে একটা গোলমাল হচ্ছে। ছায়াপথের স্পাইরাল বাহুতে যে সমস্ত নক্ষত্র আছে, তারা সকলেই ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে আস্তে আস্তে ঘুরছে। ছায়াপথের দৃশ্যমান ভরের প্রায় পুরোটাই এই কেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত (কেন্দ্রের গল্পটা সংক্ষেপে বলেছি শেষের দিকে। সেখানে যে ঠিক কী আছে, তা দেখানোর জন্যে এই বছর, ২০২০ সালে, রাইনহার্ট গেঞ্জেল এবং আন্দ্রেয়া গেজ নামে দুই বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন)। কিন্তু তাহলে ওই নক্ষত্রদের ঘোরার বেগ যত হওয়া উচিত, পাওয়া যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি। জুইকি বললেন, এর একমাত্র ব্যাখ্যা মহাবিশ্বের সব ভরই দৃশ্যমান নয়। অনেকটা জিনিস আছে যা আমরা চোখে (অর্থাৎ যন্ত্রপাতি দিয়ে) দেখতে পাই না, শুধু তার মহাকর্ষীয় টান অনুভব করতে পারি। এর নাম দিলেন ডার্ক ম্যাটার বা কৃষ্ণবস্তু। ... ...

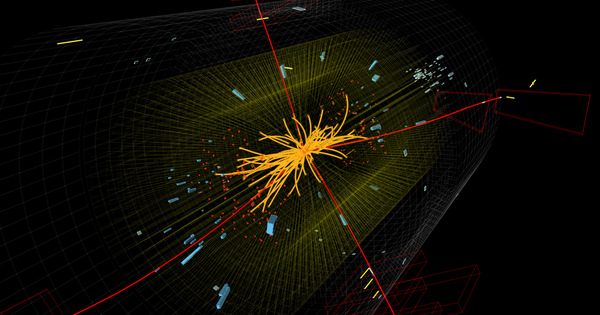

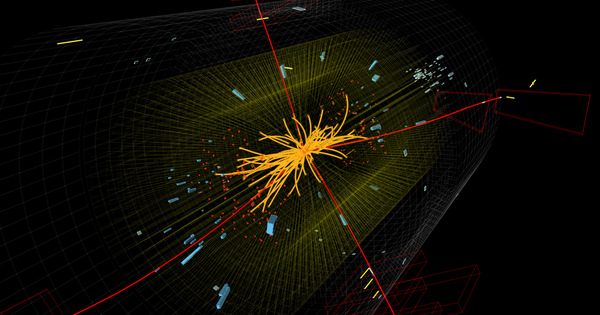

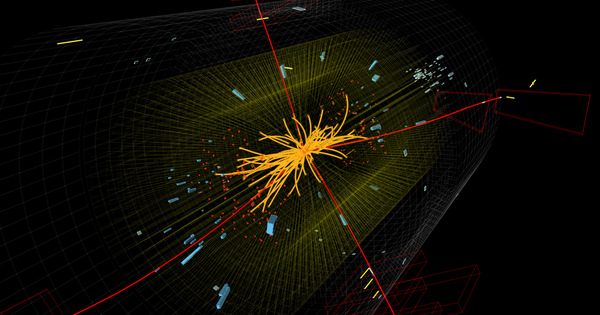

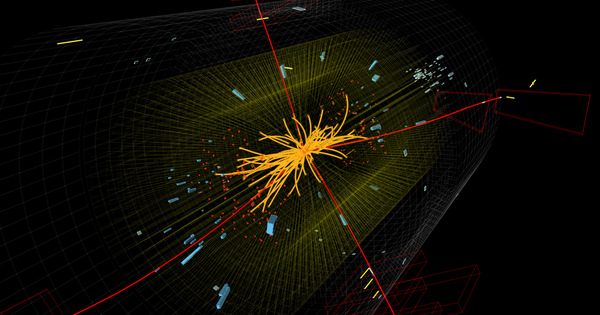

হিগস বোসনের গল্প - ৪ - অনির্বাণ কুণ্ডু

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ০৯ এপ্রিল ২০২৪ | ১৫০২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (&/, সত্যজিৎ রায়, জয়)হিগস বোসন তো তৈরি হল, কিন্তু যন্ত্রে তার চিহ্ন তো ধরতে হবে? যে যন্ত্র এই সব চিহ্ন ধরে, তাদের বলে ডিটেক্টর। সার্নের সুড়ঙ্গে চার জায়গায় চারটে বিরাট ডিটেক্টর বসানো আছে, আর এক একটা ডিটেক্টরকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানীদের এক একটা গোষ্ঠী বা কোলাবোরেশন গড়ে উঠেছে। এই চারটে গোষ্ঠীর মধ্যে দুটো কিছু নির্দিষ্ট পরীক্ষার জন্যে তৈরি করা হয়েছে, আর বাকি দুটো বড়ো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মতন, তাদের লক্ষ্য অনেক বিস্তৃত, সংঘর্ষের পরে যা যা তৈরি হতে পারে সবকিছুই ধরার জন্যে তারা প্রস্তুত। এই বড়ো গোষ্ঠীদুটোর একটার সংক্ষিপ্ত নাম অ্যাটলাস, অন্যটার সি এম এস। ভারতের অনেক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সি এম এস গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত, তার মধ্যে কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সও আছে। ... ...

হিগস বোসনের গল্প - ৩ - অনির্বাণ কুণ্ডু

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ১৯ মার্চ ২০২৪ | ১৬১২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন ( এসএম, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, &/)অফিসটাইমের শেয়ালদা স্টেশনের কথা ভাবুন। স্টেশন লোকে থিকথিক করছে, প্রচুর লোক এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে। এই বিপুল জনসমষ্টি যেন হিগস ক্ষেত্র। এই স্টেশনের মধ্যে দিয়ে একদিক থেকে আরেক দিকে যেতে আমার আপনার মিনিট-দুই লাগবে। টিভি সিরিয়ালের মোটামুটি মুখচেনা কোনো অভিনেতার, পেরোতে আরেকটু বেশি লাগবে, কারণ আমাদের ধরে তো কেউ অটোগ্রাফ নেবে না, কিন্তু তাঁকে ধরে দু-চারজন নিশ্চয়ই নেবে। আর শাহরুখ খান বা সচিন তেন্ডুলকর (বারো বছর আগের লেখা। এখন হলে হয়তো কোহলির নাম করতাম) স্টেশন পেরোবার চেষ্টা করলে ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই। অর্থাৎ চলার বেগ এক হলেও, এই জনসমষ্টির সঙ্গে যাঁর আদানপ্রদান যত বেশি, তাঁর একই দূরত্ব যেতে সেইমত বেশি সময় লাগবে। সুতরাং বলা যেতেই পারে, তাঁর জড়তা তত বেশি। হিগস ক্ষেত্রের মধ্যেও এই ব্যাপারটাই ঘটে। যে কণার সঙ্গে হিগস ক্ষেত্রের ভাব বেশি, তার জড়তা তত বেশি। আর জড়তাই তো ভরের মাপ। ... ...

হিগস বোসনের গল্প - ২ - অনির্বাণ কুণ্ডু

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ০৫ মার্চ ২০২৪ | ১৭৫০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (ফোটনেরও এই দু-রকম চলন আছে, আসলে থাকা উচিত ছিল তিনরকম, dc)ধরুন, আপনারা জনা দশেক মিলে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গেছেন। ওয়েটার একটা গোল টেবিলে বসালো—সবার থেকে সবাই সমান দূরত্বে—একেবারে নিখুঁত প্রতিসাম্য। তারপর দশটা গেলাস এনে টেবিলে রেখে দিয়ে গেল, দু-জনের ঠিক মাঝখানে একটা করে গেলাস। আবারও প্রতিসম। এখন আপনি ডান হাতের গেলাস তুলবেন, না বাঁ হাতের – সেটা আপনার মর্জি। কেউ না কেউ তো প্রথম গেলাসটা তুলবেনই, যাঁর সবচেয়ে বেশি তেষ্টা পেয়েছে, তিনিই প্রথম তুলবেন। যেই তিনি কোনো একটা গেলাস তুললেন – ধরা যাক ডান হাতের, প্রতিসাম্য ভেঙে গেল। ওয়েটার কিন্তু জোর করে প্রতিসাম্য ভাঙেনি, আপনাদেরই একজন ভাঙলেন। তাঁর হাতে দুটো সমান সম্ভাবনা ছিল – ডান বা বাঁ দিকের গেলাস তোলার, তিনি যে কোনো একটা বেছেছেন। কিন্তু যেই তিনি ডানদিকের গেলাস তুললেন, আপনাদের সবাইকেই ডানদিকের গেলাসই তুলতে হবে, নইলে কেউ একজন গেলাস না পেয়ে রেগে যাবেন আবার কেউ দুটো গেলাস নিয়ে বোকাবোকা মুখ করে বসে থাকবেন। ... ...

হিগস বোসনের গল্প - ১ - অনির্বাণ কুণ্ডু

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ২৪৮৯ বার পঠিত | মন্তব্য : ৯, লিখছেন (রমিত চট্টোপাধ্যায়, Arindam Basu, crime assistant msd)সত্যেন্দ্রনাথ বসু মশাইকে দিয়েও এই গল্পটা শুরু করলে খারাপ হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এমন এক দেশে জন্মেছিলেন, যে, সেখানকার লোকে তাঁর কাজ সম্পর্কে এক বিন্দু না জেনেও তাঁকে আইকন বানিয়ে দেবার আগে দু-বার ভাবে না। ইউরোপে জন্মালে বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি আরো বেশি স্বীকৃতি পেতেন, হয়তো নোবেল পুরস্কারও পেতেন, কিন্তু হিরো-বুভুক্ষুর দল তাঁকে নিয়ে এমন উৎকট মাতামাতি করত না (কতটা উৎকট তার পরিচয় পরে দেব)। সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক কী করেছিলেন? ... ...

জাহা হাদিদ – কাঁচ ও কংক্রিটের উপর বক্র একটি রেখা - মোহাম্মদ কাজী মামুন

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২২ এপ্রিল ২০২৩ | ৯৬৪ বার পঠিতজাহার সমালোচকরা তার কাজের পেছনে ‘বিমূর্ততা, বিনির্মাণবাদ, প্যারোমেত্রিকতা’ এসব অস্বচ্ছ লেবেল লাগিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, সব সময় সোজা লাইন থেকে ঘুরে গেছেন তিনি। জাহা গ্লাস, স্টিল ও কংক্রিট নিয়ে অনেক কিছু কল্পণা করেছেন যা পদার্থবিদ্যার সূত্রকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ২০১২ এর অলিম্পিকের জন্য নির্মিত লন্ডন অ্যাকোয়াটিক সেন্টার, আর চায়নার গুয়াংঝু অপেরা হাউজের একটি ভাসমান বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এর পর্যবেক্ষকদের একটি স্থায়ী চলন ও গতির অভিজ্ঞতা উপহার দিতে সক্ষম হয়। জাহা হাদিদ তার স্টাইল নিয়ে নিজেই বলেনঃ “৯০ ডিগ্রি পেতে হবে এমন চিন্তা থাকে না আমাদের মাথায়। বরং, আমরা শুরুতে একটি কর্ণকে নিয়ে ভাবি। কারণ কর্ণ বা ডায়াগনাল একটি বিস্ফোরণের ধারণা নিয়ে আসে যা কিনা স্পেস বা শূন্যকে কাটাকাটি করে একটা রিফর্ম বা সংস্কারের রূপ দেবে।“ ... ...

রিসার্চ, রামমন্দির ও রগড় - প্যালারাম

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২৩ নভেম্বর ২০২২ | ৩১৪৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৬, লিখছেন (ar, যদুবাবু, দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায়)২০২০ তে, অসংখ্য ফোটোশ্যুটের ফাঁকে, গাড়ি গাড়ি মানুষের মৃত্যু জাস্ট পাত্তা না দিয়ে মোদি যখন 'মন কি বাত(কর্ম)' করছিলেন, তার ফাঁকেই কোনো এক সময় টুক করে দাবি পেশ করে এসেছিলেন — রামমন্দির এমনভাবে বানানো হোক, যেন ঠিক রামনবমীর দিন রামলালার মূর্তির মাথায় সূর্যের আলো এসে পড়ে। সেই কাজ এদ্দিনে CSIR সেরে এনেছে। তাদের ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে গর্বভরে স্ট্যাটাস দিয়েছে, কীভাবে CSIR-এর বিজ্ঞানীরা হাতেনাতে দেখিয়েছেন, ২০২৪ সালের রামনবমীতে মূর্তির মাথায় সূর্যালোক পড়বে। ... ...

কণা-পদার্থবিদ্যা কারে কয়? - প্যালারাম

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২৬ আগস্ট ২০২২ | ১৫৬০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (dc, প্যালারাম, Amiya Kumar Panda)আমি নিশ্চিত, তুমি এমন দু’জনকে চেনো, যাদের একজন ক্রিকেটের সমস্ত শুকনো সংখ্যাতত্ত্ব মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর একজনের সে সব শুনলেই ক্লান্তি আসে। কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্ন এতটাই গভীর, এতই বিশাল তার পরিধি – যে তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলেও ভিড় করে আসে আরও হাজারটা প্রশ্ন (কম করেও) – যারা নিজেরাও প্রায় ততটাই গভীর। সেইসব প্রশ্ন-পিতামহ তখন জন্ম দেয় এক-একটি গবেষণার বিষয়ের। ... ...

গভীরে যাও – আরো গভীরে যাও - সুকান্ত ঘোষ

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২২ মার্চ ২০২২ | ২২৬৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (dc, যদুবাবু)যত গভীরে ঢুকব দেখব তত মজার ব্যাপার – যেহেতু শুরু করেছিলাম যদুবাবুর চ্যালেঞ্জার দুর্ঘটনা নিয়ে লেখাটি উল্লেখ করে, তাই আজকের পর্ব শেষ করি যদু বাবুর লেখা দিয়েই। ওই পর্ব একজায়গায় উনি লিখেছেন, “উৎক্ষেপণের ঠিক ৭৩ সেকেন্ডের মাথায় চ্যালেঞ্জার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বিস্ফোরণে – সাতজন নভচরের সকলেই প্রাণ হারান মুহূর্তেই”। এই যে “মুহুর্তে প্রাণ হারানো ব্যাপারটা”, এটা চ্যালেঞ্জার দুর্ঘটনা নিয়ে অনেকে লেখাতেই দেখা যায় – আদপে এটা একটা মিথ। এমনকি যেটাকে ‘বিষ্ফোরণ’ বলে জেনারেলাইজ করা হয় সেটা ‘ক্রু কম্পার্টমেন্টের’ জন্য প্রযোজ্য নয় – স্পেস শাটলটা ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়েছিল, বিস্ফোরণে ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে যায় নি। মহাসমুদ্রে আছড়ে পড়ার মুহুর্তেও ক্রু কম্পার্টমেন্টটি ছিল অক্ষত, এবং তার ভিতরে ক্রু এবং প্যাসেঞ্জারের অনেকেই বেঁচে ছিলেন তখনো! এই “মুহুর্তে প্রাণ হারানো” আর “মহাসমুদ্রের বুকে আছড়ে পড়ার পর মৃত্যু” এই দুই পৃথক তথ্য কি রুট কজ অন্যালিসিস-কে প্রভাবিত করতে পারে? পারে, প্রবল ভাবেই পারে। ... ...

- Shomita Banerjee

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ১৬ আগস্ট ২০২১ | ২৪০৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (বিপ্লব রহমান)

রেমডেসিভির আসলে কতটা কার্যকারী? গবেষণা ও প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা কি বলে? - অরিন

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ৩০ এপ্রিল ২০২১ | ৪২৩৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩১, লিখছেন (Ethan Jones, Ethan Jones, Ethan Jones)রেমডেসিভির বিষয়ক দু-একটি কথা। দেখা যাচ্ছে যে ধরণের প্রমাণের ভিত্তিতে রেমডেসিভিরকে আমেরিকার এফ ডি এ ছাড়পত্র দিয়েছেন, সেই সমস্ত প্রমাণ খুব জোরালো নয়। এতৎসত্ত্বেও ভারতে রেমডেসিভির নিয়ে এক ধরণের উন্মাদনা তৈরী হয়েছে কি? ... ...

বিজ্ঞানের পদ্ধতি পর্ব চার : বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান - Abhijit Majumder

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২০ ডিসেম্বর ২০২০ | ৫৭৫৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮, লিখছেন (অরিন, dc, অরিন)“কেন?” প্রশ্ন করা মানেই হল এর পেছনে কী উদ্দেশ্য আছে তা জানতে চাওয়া। এই মহাবিশ্বের চলন গমনের পেছনে কোনও উদ্দেশ্য আছে ভাবার অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে এই সৃষ্টি কারওর পরিকল্পনাপ্রসূত, অর্থাৎ এই সৃষ্টি পরিকল্পনা করার কেউ আছে। এই ভাবনা বিজ্ঞানের প্রমাণ তথা গণ্ডীর বাইরে। কোনও সৃষ্টিকর্তা (বা কর্ত্রী) আছেন কি নেই, এই প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না। বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে “কীভাবে” প্রশ্নের উত্তর। শোওয়া থেকে হঠাৎ উঠলে যে অনেক সময় মাথা ঘোরে, তা কীভাবে হয়, তার পেছনে কী কী শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া আছে, তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। কিন্তু সেই বিবরণের পুরোটাই “হাউ”-এর উত্তর, “হোয়াই”-এর নয়। ... ...

বিজ্ঞানের পদ্ধতি : পর্ব তিন: সাধনা ও নিষ্ঠা - Abhijit Majumder

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ | ৩৯৬৬ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (Ranjan Roy)বিজ্ঞান গবেষণার অন্তর্লীন সুরটাই হল ক্রমাগত আত্মসংশোধন। বিজ্ঞান নিজের ভুল নিজেই শুধরে চলে। তাতে তার মহত্ব খর্ব হয় না, বরং আরও বাড়ে। আমরা যারা এই প্রসেসটার বাইরে তারা মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হই। এ কি রে বাবা, আজ বলে ডিম খেও না, কাল বলে খাও। আজ বলে মানুষ থেকে মানুষে করোনা ছড়ায় না, কাল বলে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখো।এরা বৈজ্ঞানিক না পাগল! আসলে এই ক্রমসংশোধনের নামই বিজ্ঞান। যদি পরিবর্তিত, সংশোধিত না হত, তবে সে আর স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিণী থাকত না, সংস্কারের বদ্ধ জলায় পরিণত হত। ... ...

বিজ্ঞানের পদ্ধতি পর্ব ২ : সখী, হাইপোথেসিস কারে কয় - Abhijit Majumder

হরিদাস পাল | আলোচনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ | ৫৮২৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ৯, লিখছেন (dc, অরিন, Abhijit Majumder)বিজ্ঞান গবেষণার আলোচনায় যে কয়েকটা শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাদের মধ্যে একটা হল এই হাইপোথিসিস। বেশীরভাগ গবেষণাই শুরু হয় এই হাইপোথেসিস নামক আমড়াতলার মোড়ের থেকে। তবে শুধু বিজ্ঞান গবেষণাই বা বলি কেন, আমাদের জীবনের প্রতিটা পদেই মিশে রয়েছে এই হাইপোথিসিস। ব্যপারটা কী রকম একটু বিশদে বলি। ধরুন, গতকাল রাত্রে আপনি আপনার সোনামনা বা সোনামণির সাথে মেসেজ চালাচালি করছিলেন। উনি আপনাকে ভালোবেসে লিখলেন “আমার সোন্টুমনা বিড়ালছানাটা ডিনারে কি খেয়েছে?” আপনারও মনে হল এর একটা সমান ভালোবাসাভরা উত্তর দেওয়া দরকার। আপনি লিখলেন, “আমি ভাত খেয়েছি। আমার গুল্লুগাল্লু হিপোর ছানা কি খেয়েছে?” তারপর এক চরম নৈশব্দ্য। সারা রাতে আর কোনও মেসেজ এল না। এমন কি সকালের গুড মন্নিং মেসেজও নয়। এইবার আপনি ভাবলেন যে আপনার গুল্লুসোনা হয়তো আপনার ওই হিপোর ছানা বলাটা খুব একটা ভালোভাবে নেন নি। এই যে আপনি ভাবলেন বা অনুমান করলেন, এটা হল আপনার হাইপোথিসিস। এখানে দুটো জিনিষ লক্ষ্য করার আছে। ... ...

- পাতা : ৩২১

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- হরিদাস পাল- গুরুচণ্ডা৯ র ব্লগের কোন লেখা অন্যত্র প্রকাশ করলে লেখকের অনুমতি ও গুরুচণ্ডা৯ র উল্লেখ বাণছনীয় । টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই । ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত ।