-

হরিদাস পাল আলোচনা দর্শন

হরিদাস পাল আলোচনা দর্শন

-

খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে... হরিদাস পাল একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচণ্ডা৯র সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। (কী করে নিজের ব্লগ পাতা পাবেন)

- গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান ব্লগ খুলুন

- সময়ানুক্রমে | সদ্য আলোচিত | মন্তব্য অনুসারে | পঠিত অনুসারে | লেখক তালিকা

-

- নতুন আলোচনা

-

বিষয়ের শিরোনাম*:বিষয়বস্তু*:

- পাতা : ১

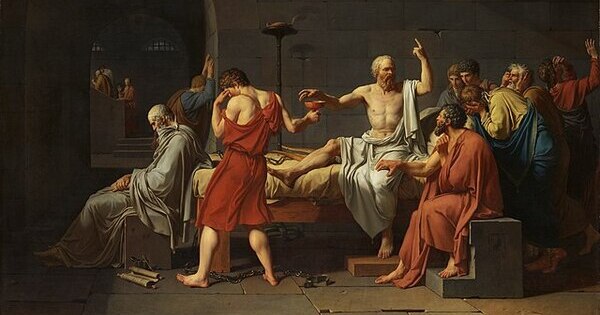

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা — প্রোতাগোরাস - প্যালারাম

হরিদাস পাল | আলোচনা : দর্শন | ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ১৬২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (যদুবাবু, dc, প্যালারাম)প্রোতাগোরাস ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অ্যাবডেরায় (সেই শহর, যা দেমোক্রিতোস-এরও জন্মভূমি) জন্মেছিলেন। তিনি এথেন্সে এসেছিলেন দু-বার, দ্বিতীয় ভ্রমণটি নিশ্চিতভাবে ৪৩২ খ্রিপূ-এর আগে। ৪৪৪-৪৪৩ খ্রিপূ নাগাদ তিনি থুরিয়াই নগরীর জন্যে একটি আইনসংহিতা প্রণয়ন করেন। চলতি গল্প আছে, যে, তাঁকে অধর্মাচরণের জন্যে অভিযুক্ত করা হয়, তবে সম্ভবত গল্পটি কাল্পনিক; যদিও তাঁর লেখা ‘দেবতাদের সম্পর্কে’ নামের বইটির শুরু এইরকম: ‘দেবতাদের সম্পর্কে বলতে গেলে, তাঁদের অস্তিত্ব আছে না নেই, থাকলেও তাঁদের কেমন দেখতে – এ সব নিয়ে আমি মোটেই নিশ্চিত নই; কারণ, বিষয়ের দুর্বোধ্যতা থেকে শুরু করে মানুষের আয়ুর সীমাবদ্ধতা – নিশ্চিত জ্ঞানার্জনের পথে বাধা অনেক।’ ... ...

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা — পরমাণুবাদীরা - প্যালারাম

হরিদাস পাল | আলোচনা : দর্শন | ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ | ২৭২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৩, লিখছেন (বক্তব্য, &/, প্যালারাম)আধুনিক পদার্থবিদরা পদার্থের পারমাণবিক ধর্মে এখনো কিছুটা বিশ্বাস করলেও, ‘ফাঁকা’ স্পেস-এ বিশ্বাস করেন না। যেখানে পদার্থ নেই, সেখানেও ‘কিছু’ আছে, বিশেষ করে আলোকতরঙ্গ। পার্মেনিদিসের যুক্তিজাল থেকে দর্শনে পদার্থ যে উচ্চ-মর্যাদা পেয়েছিল, তা আর নেই। ‘বস্তু’ আর অপরিবর্তনীয় নয়, নেহাতই 'ঘটনা'র বিশেষ গুচ্ছ। কিছু ঘটনা পড়ে পদার্থের গুচ্ছে, কিছু—যেমন আলোক-তরঙ্গ—সে দলে পড়ে না। জগত তৈরি হয় এইসব ‘ঘটনা’ দিয়েই, যার প্রতিটি ঘটে অতি অল্প সময়ের জন্যে। এইদিক থেকে দেখলে, বর্তমান পদার্থবিদ্যা হেরাক্লিতোসের পক্ষে যতটা, ততটাই পার্মেনিদিস-বিরোধী। অথচ, আইনস্টাইন ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের আগে অবধি ফিজ়িক্স কিন্তু পার্মেনিদিস-এর পক্ষেই ছিল। ... ...

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা — আনাক্সাগোরাস - প্যালারাম

হরিদাস পাল | আলোচনা : দর্শন | ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ | ২৯৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ৫, লিখছেন (Ranjan Roy, সঞ্চারী গোস্বামী , রমিত চট্টোপাধ্যায়)পেরিক্লিস যখন বার্ধক্যের মুখে, সেই সময় তাঁর বিরোধীরা তাঁর বন্ধুস্থানীয়দের ওপর আক্রমণ করা শুরু করে, যার মূল লক্ষ্য আসলে ছিলেন পেরিক্লিস। ভাস্কর ফিদিয়াসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি নাকি মূর্তির জন্যে বরাদ্দ তহবিল তছরুপ করেছেন। যাঁরা ধর্মাচরণ করেন না এবং 'মাথার উপরের বিষয়' নিয়ে তত্ত্বশিক্ষা দেন, তাঁদের যাতে অভিশংসিত করার জন্যে এরা আইন পাশ করে। আনাক্সাগোরাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি নাকি শেখাচ্ছেন, যে সূর্য এক আগুনে গরম পাথরের গোলা আর চাঁদ মাটি দিয়ে তৈরি। ঠিক কী কী যে ঘটেছিল, তা পরিষ্কার নয়, তবে আনাক্সাগোরাসকে এর ফলে এথেন্স ত্যাগ করতে হয়েছিল। সম্ভবত পেরিক্লিস তাঁকে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে নিরাপদে পালানোর ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। তিনি আয়োনিয়ায় ফিরে যান আর একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উইল অনুসারে, ইশকুলের পড়ুয়ারা তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে ছুটি পেত। ... ...

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা — সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে এথেন্স - প্যালারাম

হরিদাস পাল | আলোচনা : দর্শন | ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৩৪৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (প্যালারাম, Ranjan Roy, প্যালারাম)দর্শনে এথেন্সের অবদান মাত্র দুটি নাম – সোক্রাতিস ও প্লেটো। প্লেটো অনেক পরবর্তী সময়ের মানুষ হলেও, সোক্রাতিস তাঁর যৌবন আর সাবালক জীবনের প্রথমদিকটি পেরিক্লিসের শাসনকালেই কাটিয়েছেন। দর্শনের প্রতি এথেনীয়দের উৎসাহ এতটাই ছিল, যে তাঁরা অন্য শহরের শিক্ষকদের কথাও সোৎসাহে শুনতেন। যে সব তরুণ বিতর্কের শিল্প শিখতে চাইতেন, তাঁদের কাছে সফিস্টদের বেশ কদর ছিল; প্রখ্যাত কোনো এক অতিথির কথা আকুল শিষ্যরা কেমন হাঁ করে শুনতেন – প্রোটাগোরাস বইয়ে প্লেটোর কল্পিত সোক্রাতিসের মুখে তার মজাদার বর্ণনা আছে। আমরা পরে দেখবো – পেরিক্লিস আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন দার্শনিক আনাক্সাগোরাসকে, আর সোক্রাতিসের মতে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে মনের প্রধান ভূমিকার কথা আনাক্সাগোরাসের থেকেই তিনি শিখেছিলেন। ... ...

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা — এম্পেদোক্লিস - প্যালারাম

হরিদাস পাল | আলোচনা : দর্শন | ১৭ মার্চ ২০২৫ | ১০৯২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৭, লিখছেন (ramit, &/, kk)কেন্দ্রাতিগ বলেরও (centrifugal force) অন্তত একটি উদাহরণ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন: দড়ির মাথায় বেঁধে জলভরা পেয়ালা ঘোরালে, জল বাইরে বেরিয়ে আসে না। উদ্ভিদের যৌনজনন সম্পর্কে তিনি জানতেন আর বিবর্তন ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন নিয়ে তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব ছিল (যদিও বেশ আজগুবি, মানতেই হবে)। মূল কথাটি: “সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য—অগুণতি, সমস্ত সম্ভাব্য আকার-আকৃতির নশ্বর গোষ্ঠীর জীব ছড়িয়ে ছিল সর্বত্র।”... জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রসঙ্গে: চাঁদ যে প্রতিফলিত আলো ছড়ায়, তা তিনি জানতেন, তবে সূর্য সম্পর্কেও তাঁর একই ধারণা ছিল; তিনি বলেছিলেন, যে আলো এক জায়গা থেকে অন্যত্র যেতে সময় নেয়, কিন্তু তা এতই কম, যে আমাদের ঠাহর হয় না; তিনি এও জানতেন, যে, পৃথিবী আর সূর্যের মাঝে চাঁদ এসে পড়ে বলে সূর্যগ্রহণ হয়—মনে হয় এ তথ্য তিনি জেনেছিলেন আনাক্সাগোরাসের থেকে। ... ...

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা — পার্মেনিদিস - প্যালারাম

হরিদাস পাল | আলোচনা : দর্শন | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | ৯১৪ বার পঠিত | মন্তব্য : ২, লিখছেন (&/, প্যালারাম)ভাষা যদি নেহাত অর্থহীন না হয়, তবে শব্দের কিছু মানে থাকা আবশ্যিক, আর একটি শব্দ সাধারণভাবে যে কেবল অন্য কতগুলি শব্দকে বোঝায়, তা নয় – শব্দ এমন কিছুকে নির্দেশ করে, যার অস্তিত্ব আছে—সে আমরা তা নিয়ে কথা বলি বা না বলি। ধরো, তুমি জর্জ ওয়াশিংটনকে নিয়ে কথা বলছো। যদি ওই নামে কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র না থেকে থাকে, তবে নামটি (আপাতদৃষ্টিতে) অর্থহীন আর ওই নাম ব্যবহার করা বাক্যগুলি অবান্তর। পার্মেনিদিস জোর দিয়ে বলছেন – শুধু যে জর্জ ওয়াশিংটন অতীতে ছিলেন তা-ই নয়, কোনো না কোনোভাবে তিনি এখনো নিশ্চয়ই আছেন, নইলে তাঁর নাম এখনো বহুল ব্যবহৃত থাকতো না। এ যুক্তি স্পষ্টতই ভুল, কিন্তু একে এড়িয়ে যাবো কী করে? ... ...

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা — হেরাক্লিতোস - প্যালারাম

হরিদাস পাল | আলোচনা : দর্শন | ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ | ৬৯৮ বার পঠিত | মন্তব্য : ১, লিখছেন (অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)দর্শনের মতো বিজ্ঞানও, পরিবর্তনের মধ্যে এক স্থির ধাত্রস্বরূপ কল্পনা করে এই নিয়ত-পরিবর্তনশীল জগতের ধারণার থেকে নিস্তার চেয়েছে। রসায়নে সম্ভবত এই চাহিদার উত্তর পাওয়া যায়। দেখা গেল, যে আগুন ধ্বংস করে বলে ভাবা হত, তা আসলে কেবল পুনর্গঠন করে: মৌলগুলি নতুন করে যুক্ত হয় ঠিকই, কিন্তু অগ্নিসংযোগের আগে যে পরমাণুটি ছিল, অগিনির্বাপনের পরেও সেটিই থাকে। স্বভাবতই, প্রস্তাব এল, যে পরমাণু অবিনশ্বর, ভৌত জগতে সব পরিবর্তনই আসলে স্থায়ী পরমাণুগুলির পুনর্বিন্যাস। তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার হওয়া অবধি—যখন কিনা দেখা গেল যে পরমাণুও ভাঙা যায়—এই ধারণাটি টিকে ছিল। ... ...

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা — পিথাগোরাস - প্যালারাম

হরিদাস পাল | আলোচনা : দর্শন | ২৬ নভেম্বর ২০২৪ | ১০০২ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (কালনিমে , অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, রমিত চট্টোপাধ্যায়)ইতিহাসের এক অন্যতম আকর্ষণীয় আর গোলমেলে চরিত্র এই পিথাগোরাস। তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠা ঐতিহ্য যে শুধু সত্যি-মিথ্যের এক অবিচ্ছেদ্য মিশেল তা-ই নয়, সেই সব গল্পের একেবারে সরল, সবচেয়ে কম বিভ্রান্তিকর সংস্করণের থেকেও এক অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচয় ভেসে ওঠে। খুব সংক্ষেপে বলতে হলে, পিথাগোরাস যেন আইনস্টাইন আর শ্রীমতি এডি-র (অনুবাদক: বর্তমানের প্রাসঙ্গিক উদাহরণে বুঝতে চাইলে ‘সদগুরু’ ভেবে নিন) এক মিশ্রণ। তিনি এক ধর্ম প্রচার করতেন, যার মূল দুটি বক্তব্য হল – আত্মার পুনর্জন্ম হয় আর বরবটি (beans, অর্থাৎ রাজমা, শিম – সবই) খাওয়া পাপ। এই ধর্মমতটি অবশেষে এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রূপ নেয়, যারা খাপছাড়াভাবে বিভিন্ন জায়গায় সরকারের দখল নিয়ে ‘পণ্ডিতদের শাসন’-এর পত্তন করেছিল, কিন্তু ‘অসংস্কৃত জনগড্ডল’ বরবটি খাওয়ার লোভ ত্যাগ করতে না পেরে অচিরেই বিদ্রোহ করে। ... ...

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা — মাইলেশীয় ঘরানা - প্যালারাম

হরিদাস পাল | আলোচনা : দর্শন | ০৩ নভেম্বর ২০২৪ | ৯৯০ বার পঠিত | মন্তব্য : ৭, লিখছেন (&/, dc, শক্তিপদ পাত্র )নিজের জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে কোনো এক শীতকালে তিনি নাকি বুঝতে পেরেছিলেন যে পরের বছর অলিভের ফলন খুব ভালো হবে। অতএব, নিজের সামান্য জমা টাকাপয়সা অগ্রিম জমা দিয়ে তিনি খিওস ও মাইলেটাস-এর সমস্ত অলিভ-ঘানি ভাড়া নিয়ে রাখলেন। শীতের অসময়ে তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে কেউ তেমন নিলামেও দাঁড়ালো না, তাই বেশ কম দামেই ভাড়া পেলেন থেলিজ়। পরবর্তী ফলনের সময় যখন এল, একসঙ্গে সব ঘানির চাহিদা তৈরি হল, থেলিজ় নিজের ইচ্ছেমতো দামে সেগুলি অন্যদের ব্যবহার করতে দিলেন, আর এভাবে বেশ অনেক অর্থই উপার্জন করলেন। এইভাবে দুনিয়াকে দেখালেন, যে দার্শনিকরা চাইলেই ধনবান হতে পারেন, নেহাত তাঁদের উচ্চাশার বিষয় একেবারেই অন্য গোত্রের। ... ...

ফরহাদ মজহারের ‘ভাবান্দোলন ‘ --- ফিরে দেখা - Sandipan Majumder

হরিদাস পাল | আলোচনা : দর্শন | ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | ৫৮৫ বার পঠিত | মন্তব্য : ৭, লিখছেন (দীপ, দীপ, দীপ)যতক্ষণ কোনো প্রকল্প ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব এবং ধর্মীয় মৌলবাদের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায় ততক্ষণই তা ভালো। ধর্মনিরপেক্ষতার সীমাবদ্ধতার বিপরীতে বিপুল ধার্মিক জনতার নৈতিক বোধকে অসাম্প্রদায়িক লক্ষ্যে চালিত করার এ এক উপায় হতে পারে। তবে এই উপমহাদেশে রাষ্ট্রশক্তির কাছে মৌলবাদ প্রশ্রয় পায়। সেখানে লোকধর্ম তার বিরুদ্ধে কতটা শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়তে পারবে তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। ... ...

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা — গ্রিক সভ্যতার উত্থান (২) - প্যালারাম

হরিদাস পাল | আলোচনা : দর্শন | ২৮ জুলাই ২০২৪ | ১৪৫৭ বার পঠিত | মন্তব্য : ৪, লিখছেন (প্যালারাম, শাঁওলী শীল, প্যালারাম)দূরদর্শিতা ব্যক্তির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ। সভ্যতা কেবল ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই প্রবৃত্তিকে লাগাম পরায়নি, সে কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল আইন, আচার আর ধর্ম। এগুলি বর্বর জীবনেরই উত্তরাধিকার, তবে প্রবৃত্তির প্রভাব এখানে কম, প্রকরণের বেশি। কিছু কার্যকলাপকে অপরাধ বলে দাগানো হল, আর যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থাও হল; অন্য কিছু কাজ—যদিও আইনের চোখে অপরাধ নয়—সমাজের চোখে ন্যক্কারজনক বলে চিহ্নিত হল। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ার ফলে তার পিছু নিয়ে এল নারীর বশ্যতা স্বীকার, আর প্রায়শই, একটি দাস-শ্রেণীর নির্মাণ। একদিকে যেমন গোষ্ঠীর ভালোমন্দের ভার ব্যক্তির ওপর চাপানো হল, অন্যদিকে তেমনই—নিজের গোটা জীবনকে নিয়ে ভাবার অভ্যেস তৈরি হওয়ার ফলে—ব্যক্তি আরো বেশি করে ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানকে বিসর্জন দিতে শুরু করল। ... ...

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা — গ্রিক সভ্যতার উত্থান (১) - প্যালারাম

হরিদাস পাল | আলোচনা : দর্শন | ২৪ জুন ২০২৪ | ১৬৩৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৮, লিখছেন (Kishore Ghosal, শক্তিপদ পাত্র , প্যালারাম)“প্রায় সব দেশের দেবতারাই দাবি করেন যে তাঁরা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। অলিম্পিয়ানদের কিন্তু তেমন কোনো দাবি নেই। তারা যদি কিছু করে থাকে, তবে তারা সেই জগৎ জয় করেছে... এইসব দেশ জয়ের পরে তারা করলো কী? সরকার গঠন করলো? কৃষির প্রসার করলো? শিল্প-বাণিজ্য – এসবের বিস্তার করলো? মোটেই না। গায়ে গতরে তারা কেন খাটতে যাবে? খাজনার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা আর বেয়াদব প্রজার মাথায় আক্ষরিক বজ্রাঘাত করা বরং অনেক সহজ। এরা সব যুদ্ধজয়ী সর্দার, রাজানুগ্রহে পুষ্ট দস্যু। এরা লড়াই করে, ভোজ দেয়, এরা ক্রীড়ামোদী, সঙ্গীতপ্রেমী; এরা আকণ্ঠ পান করে, ফরমায়েশি ভৃত্যকে নিয়ে তামাশা করে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। নিজেদের রাজা ছাড়া তারা আর কাউকে ভয় পায় না। এরা প্রেম আর যুদ্ধ ছাড়া কখনো মিথ্যাচার করে না।” ... ...

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গঃ পাঠ-প্রতিক্রিয়া - Ranjan Roy

হরিদাস পাল | আলোচনা : দর্শন | ১৮ জুন ২০২৪ | ২১৭২ বার পঠিত | মন্তব্য : ১৪, লিখছেন (শুভ্রররণ চক্রবর্তী, z, Ranjan Roy)

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা - মুখবন্ধ - প্যালারাম

হরিদাস পাল | আলোচনা : দর্শন | ১৯ মে ২০২৪ | ১৮৪৩ বার পঠিত | মন্তব্য : ৬, লিখছেন (Ranjan Roy, শাঁওলী শীল, প্যালারাম)জগত কি সত্যিই দুটি ভাগে বিভক্ত – মনোজগৎ আর পার্থিব / বস্তু জগৎ? এ যদি সত্যি হয়, তবে ‘মন’-ই বা কী আর পদার্থ-ই বা কী? মনোজগৎ কি পার্থিব জগতের ওপর নির্ভরশীল, নাকি তার কোনো স্বতন্ত্র ক্ষমতা আছে? এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কি আদৌ কোনো মোক্ষ / মহত্তর উদ্দেশ্য আছে? কোনো বিশেষ লক্ষ্যের দিকে কি এগিয়ে চলেছি আমরা, আমাদের মহাবিশ্ব? ভৌতবিজ্ঞানের সূত্রগুলির কি সত্যিই অস্তিত্ব আছে, নাকি আমাদের অন্তরে গ্রন্থিত শৃঙ্খলার কারণেই আমরা সেই সূত্রগুলি খুঁজে পাই? একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর চোখে মানুষ যেমন—একটি ক্ষুদ্রকায়, নগণ্য গ্রহের ওপর অসহায়ভাবে চরে বেড়ানো, ভেজাল-মেশানো কার্বন আর জলের মিশ্রণ—মানুষ কি সত্যিই তাই? নাকি হ্যামলেট তাকে যেভাবে দেখেছিল, তা-ই মানুষের আসল রূপ? নাকি একাধারে দুই-ই? এ কি সত্য, যে, জীবনধারণের কিছু পথ মহৎ, আর কিছু ইতর? নাকি, সবই রাস্তাই আদতে অর্থহীন? কোনো জীবনযাপন যদি সত্যিই মহত্তর হয়, তবে সে রাস্তার ধরন কেমন, আর আমরা কীভাবে সেই রাস্তায় চলতে পারি? যা ভালো—তা কি অনন্তকালই ভালো, নাকি গুটি গুটি পায়ে অবশ্যম্ভাবী প্রলয়ের দিকে চলতে থাকা এই ব্রহ্মাণ্ডেও ‘ভালো’-কে বেছে নেওয়ার অর্থ আছে? প্রজ্ঞা বলে কোনো বস্তু কি আদতে আছে, নাকি তা মূর্খামিরই পালিশ করা চকচকে রূপ? ... ...

- পাতা : ১

-

গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এককালীন বা ধারাবাহিক ভাবে গুরুভার বহন করুন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... Aditi Dasgupta, হীরেন সিংহরায়, Sara Man)

(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়, শিবাংশু, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Srimallar, .)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... dc, kk, দ)

(লিখছেন... bikarna, bikarna, .)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... :|:, aranya, dc)

(লিখছেন... )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... Srimallar)

(লিখছেন... Bratin Das)

(লিখছেন... সচ্চরিত্র, albert banerjee)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- হরিদাস পাল- গুরুচণ্ডা৯ র ব্লগের কোন লেখা অন্যত্র প্রকাশ করলে লেখকের অনুমতি ও গুরুচণ্ডা৯ র উল্লেখ বাণছনীয় । টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই । ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত ।