- টইপত্তর স্মৃতিচারণ আত্মজৈবনিক

-

Deleted Scenes — বাতিল দৃশ্যাবলী

সে

স্মৃতিচারণ | আত্মজৈবনিক | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ৪০৯৩ বার পঠিত - স্বাতী, অরণ্য, দেবাশীষ, পার্থ, মহুয়া, নার্গিস, সুদেষ্ণা এবং আরও বেশ কয়েকজনের ( যাদের নাম এখানে নিলাম না প্লীজ অভিমান করো না) অনুরোধে শুরু করছি এই নতুন থ্রেড। হয়তো খুব গুছোনো লেখা হয়ে উঠবে না, তবে স্মৃতি থেকে এই আবছা ছবিগুলো মুছে যাবার আগেই ঝেড়ে মুছে এখানে গুছিয়ে রেখে দেব।কমেন্ট সেকশন থেকেই শুরু হবে মূল লেখাটা।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

সে | 2001:1711:fa42:f421:21bc:bc8b:f27a:***:*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০২:৪১735796

সে | 2001:1711:fa42:f421:21bc:bc8b:f27a:***:*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০২:৪১735796- রিফিউজি

ছোটবেলা ভাবতাম বড় হয়ে গেলে অনেক স্বাধীনতা পাব, হাতে টাকা পয়সা থাকবে যেমন খুশি খরচ করব ক্যাডবেরি, তেঁতুলের আচার আর চানাচুর কিনে। যৌবনে ভাবতাম চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের বেশি বয়স হয়ে গেলে জীবনটা ম্যাদামারা হয়ে যাবে, তখন মরে গেলেও কোন আফশোস নেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলবার পর জীবন অদ্ভুত ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে।

একটা ব্যাপার হয়ে গেল ইদানীং। এর জন্য অবশ্যই তথ্যপ্রযুক্তি টেলিকমিউনিকেশন এবং ফেসবুককে আগাম ধন্যবাদ দিচ্ছি।

প্রায় বাইশ বছর পর এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কথা হল। মেসেনজারে। লাস্ট যদ্দূর মনে পড়ছে দেখেছি তাকে ১৯৯৫ এর মার্চ কি এপ্রিলে। তাশখন্দে সেটাই আমার পড়াশোনা করবার এবং থাকবার শেষ বছর। সে অবশ্য তখন আর পড়াশোনা করত না। অ্যাসাইলাম খুঁজছিল। ইউএনএইচসিআর (UNHCR) এর দপ্তরে নিয়মিত যাতায়াত করত, হত্যে দিয়ে পড়ে থাকত ইয়োরোপের কোন একটা দেশে যদি তার অ্যাসাইলাম মঞ্জুর হয়। আফগানিস্তানে তখন বসন্ত...,থুড়ি তালিবান এসে গেছে। ওকে আমি তখন প্রায় ন দশ বছর ধরে চিনি। ওর নাম জামিলা — জামিলা বাহাদুর। কাবুলের মেয়ে। জামিলা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিল সম্ভবত ১৯৯২ নাগাদ, কিন্তু পড়াশোনার শেষে কাবুলে ফিরে যেতে চায় নি। ১৯৮৯ এ আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনারা ফেরত চলে এলেও মুজাহিদিনদের সমস্যা তখনো শেষ হয় নি। গৃহযুদ্ধই তো হচ্ছিল ওদেশে মনে হয়। সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় জেনে সোভিয়েত সেনাদের ফিরিয়ে আনা হয়, এবং যে সব আফগান ছাত্রছাত্রীরা তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকত, তাদের ইমিউনিটি ক্রমশ আর থাকে না। তাদের "যতদিন খুশি" সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকতে দিতে চায় না আর প্রশাসন। তারপরে তো ১৯৯১ এর ভাঙন এবং জোর করে করে আফগানদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা। সবই নিজের চোখ দেখা, সেসব লম্বা লম্বা বোরিং গল্প। আমরা নানান দেশের ছাত্রছাত্রীরা সেসময় যে যার নিজের তালে ছিলাম। এমনিতে একই হস্টেলে থাকছি, একই টয়লেট বাথরুম শেয়ার করছি, একই রান্নাঘরে পাশাপাশি উনুনে আমরা মিলেমিশে রান্না করছি, কিন্তু প্রত্যেকের ভবিষ্যতের প্ল্যান ভিন্ন — কারন প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন দেশের পাসপোর্ট, প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কালচারাল পোলিটিক্যাল পটভূমিকার দেশের তরুণ নাগরিক সব। আসলে, এখন মনে হয় যে আমাদের প্রত্যেকেরই ভবিষ্যতের উদ্দেশ্য প্রায় অভিন্ন ছিল। সবাই চেয়েছিলাম ভাল ভাবে মাথা উঁচু করে জীবনের পরবর্তী টাইম স্লটটা বাঁচতে। আফগানরা স্বেচ্ছায় তাই ফিরে যেতে চায় নি আফগানিস্তানে। আমরা, অন্যরা ওদের এই গোঁয়ার্তুমিটা তখন বুঝিনি, বুঝতে চাই নি। আমাদের মধ্যে অ্যাপাথি কাজ করত। অদ্ভুত ধরণের হিংস্র ছিলাম আমরা।হিংস্র তো ছিলামই, হিংসুটেও ছিলাম আমরা। রিফিউজিদের পরোক্ষে হিংসে করতাম, মনের গভীরে কোথায় যেন একটা এরকম যুক্তি কাজ করত, — দেখেছ, পড়াশোনায় অগা, বছর বছর ফেল করা স্টুডেন্টগুলো চমৎকার চ্যানেল বের করে ফেলেছে ইয়োরোপের ঝকঝকে দেশগুলোয় পাকাপাকি বসবাস করবার, অথচ আমরা যারা কিনা পোলিটিক্যালি স্টেবল দেশের নাগরিক, আমাদের জন্য কোন সহজ রাস্তা নেই, আমাদের হাড়ভাঙা খাটাখাটনি করে পড়াশুনো করতে হবে, ভাল রেজাল্ট চাই, একগাদা প্রবেশিকা পরীক্ষা চাই, কেবল কম্পিটিশান আর কম্পিটিশান। অথচ দেখ, রিফিউজিদের কী মজা, — দেশে ঝামেলা লেগেছে সেই সুবাদে ওদের ভাগ্য খুলে গিয়েছে। কি সুন্দর দুমদাম হল্যান্ড, জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্কে চলে যাচ্ছে। এ অনেকটা মহাভারতের শেষের দিকটার মত। অনেক খেটে খুটে সারাটা জীবন সত্যি কথা বলেও যুধিষ্ঠির পায়ে হেঁটে স্বর্গে গেছেন, পথে অল্প নরক দর্শনও হয়ে গেছে, স্বর্গে গিয়ে দেখেন তিনিই লাস্ট। বাকি সব পাপী তাপী লোকজন আগেই সেখানে উপস্থিত, নিজেকে চীটেড মনে হয়েছিল ভদ্রলোকের। আমাদেরও সেরকম লাগত, কত কষ্ট করে খেটে খুটে পড়াশুনো করে চেষ্টা চরিত্র করে বিদেশে পাড়ি দিই, আর অ্যাসাইলাম সীকাররা জাস্ট এমনি এমনি ফরেন কান্ট্রিজে চলে যায়।

আমাদের রিফিউজি বন্ধুরা রোজ রোজ নতুন নতুন জিনিস কিনত, নতুন দেশে গিয়ে বসবাস করবার জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে। অনেক সময় আফগানিস্তান থেকে ওদের পরিবারের অন্য সদস্যরাও এসে উপস্থিত হত হস্টেলে, ওদের ঘরেই গুটিশুটি মেরে লুকিয়ে চুরিয়ে থাকত তারা। আপাতভাবে মনে হবে তারা বুঝি গোপনে অজ্ঞাতবাসে রয়েছে। আসলে এ সবই ছিল ওপেন সিক্রেট।

জামিলার দিদি জামাইবাবুকে দেখেছি হস্টেলে ক্ষণিকের জন্য। ওরা এমনিতে খুবই চুপচাপ, প্রায় অশরীরির মত থাকত — ঐ হঠাৎ হয়ত কারো সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল বাথরুম থেকে বেরোনোর সময়, কিন্তু কথা বলবার জন্য কোন কমন ভাষা নেই, তারা বলত দারি বা পুশতু, আমাদের সাধারন ভাষা ছিল রাশিয়ান।

এমনি করে করে স্বল্পমেয়াদি অতিথিরা কখন আসত, কখন চলে যেত, সেরকম টের পাওয়া যেত না।

আমার মেয়ে যেদিন জন্মায়, তার আগের দিন সন্ধেবেলায় আমার প্রসববেদনা একটু একটু করে শুরু হয়েছে। বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলার উল্লাসে সেভাবে গমগম করছে না তখন নতলা হস্টেলবাড়িটা, কারন তখন গরমের ছুটি পড়ে গিয়েছে। প্রায় সব ছাত্রছাত্রীই দেশেবিদেশে বেড়াতে গেছে, পড়ে আছে ছায়ার মত অশরীরী কজন মাত্র, কিছু রিফিউজি এবং একজন আসন্নপ্রসবা।

...ভাবলাম একবার দেখে আসি কে কে আছে প্রতিবেশীদের মধ্যে। আসলে আমার কেমন একটা ধারণা ছিল যে এরকম অবস্থায় লোকজন সঙ্গে নিতে লাগে, বিবাহ বা মৃত্যুতে যেমন লোক জড়ো করে জানিয়ে দেবার রীতি, তেমনি একজন মনুষ্যপ্রাণীর জন্ম হবে কিছু সময় পরে — একথা জানানো দরকার আশেপাশের মানুষজনকে।

আমরা তিনতলায় থাকতাম। আমার ঘর তিনশো পাঁচ নম্বর। কুড়িটা করে ঘর প্রত্যেক তলায়। করিডোরে বেরিয়ে দেখলাম, সব কেমন নিঝুম নিশ্চুপ। খুব দূরে কোথাও কোন এক ঘরে মিউজিক সিস্টেমে গান বাজছে, কিন্তু সে গানের সুর ও কথা বড্ড আবছা। আমার শিরদাঁড়ার নীচের দিকে ব্যাথা হচ্ছে, পেটেও কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর ব্যাথা এসে এসে ফিরে যাচ্ছে। একটু হেঁটে দেখলাম তিনশো তের নম্বর ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে, দরজায় নক্ করলাম — কোন আওয়াজ নেই, পিন ড্রপ সায়লেন্স। লিফটের বোতাম টিপলাম, পাশাপাশি দুটো লিফট, দুটোই বন্ধ। সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছি, দেখি সেই তিনশো তের থেকে বেরিয়ে এসেছে জামিলা, আমাকে জিগ্যেস করল — সব ভাল তো?

দেখলাম সে সেজেগুজে রেডি হয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। সূর্য জাস্ট ডুবেছে যদিও রাত প্রায় নটা বাজতে চল্ল। ওর সামাজিক কুশল বিনময়মূলক প্রশ্নের উত্তরে বললাম, সব ভাল, তুই কোথাও যাচ্ছিস এখন?

ও জানাল যে কারা যেন আসছে দেশ থেকে, তাদের রিসিভ করতে ও যাচ্ছে এয়ারপোর্টে। ওকে আর আটকালাম না। নিজেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলার পাবলিক টেলিফোন থেকে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকলাম। আবার নিজের ঘরে ফিরে এসে কাগজপত্র ব্যাগ ইত্যাদি গুছিয়ে চুলটুল আঁচড়ে রেডি হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম অ্যাম্বুলেন্সের।

সেই সপ্তাহেই শনিবারে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এসেছি হস্টেলে, একা নই — সঙ্গে আছে নতুন একজন মনুষ্যপ্রাণী। নতুন শিশুকে নিয়ে আমি একজন অনভিজ্ঞ মা অনেক নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি তখন প্রতিদিন।হাসপাতাল থেকে ফিরে নবজাতকের গায়ে মোড়া কাপড় খুলে ফেলে তাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখে নিলাম, তার দুহাতে তখনো কাপড়ের দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে টিকিট, তাতে কীসব সংখ্যা অক্ষর লেখা। সেসব সন্তর্পনে কেটে ফেলে দিলাম। তারপর মনে হল, বাচ্চাটাকে একটু চান করিয়ে পরিস্কার করে ফেলি। যেই ভাবা, সেই কাজ। নীল রঙের প্লাস্টিকের নতুন বাথটাব কেনাই ছিল, যেই সেটায় জল ভরে আনতে বেরিয়েছি অমনি সরাসরি জামিলার মুখোমুখি। চারদিনের বাচ্চাকে চান করাবার ডিসিশান নিয়েছি শুনে সে দৌড়ে কোথায় যেন চলে গেল। জল ভরা বাথটাব ঘরে এনে বাচ্চাকে চান করাতে যাচ্ছি, জামিলা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরে, সঙ্গে ওর মা। জামিলার মা নিজে এগিয়ে এসে অভিজ্ঞ হাতে বাচ্চা কোলে নিয়ে খুব অল্প জল দিয়ে চানের মত একটা কিছু করিয়ে দিলেন।

বুঝলাম, সেদিন যাকে রিসিভ করতে জামিলা এয়ারপোর্টে যাচ্ছিল, তারই হাতে আমার মেয়ে প্রথম (মতান্তরে দ্বিতীয়, প্রথম চান টা জন্মের পরপরই হয় যেহেতু) চান করল। এগুলো খুবই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তারপরে অনেক সময় বয়ে গিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙেছে, আমরা ইন্জিনিয়ারিং পাশ করেছি, গবেষণার লাইনে ঢুকেছি কেউ কেউ, আবার কেউ কেউ ব্যবসা বানিজ্যের পথে এগিয়েছি। আমাদের হস্টেলের আফগান ছেলেমেয়েগুলো টায়েটুয়ে পাশ করে কেউ বিতাড়িত হয়েছে, কেউ বাক্স প্যাঁটরা বেঁধে সদর্পে বিদায় নিয়ে ইউরোপগামী ট্রেনে চড়েছে।

আমার দুটো ঘর পাশে থাকত ক্লাসমেট শাকিবা দরবেশি, তার রুমমেট ছিল রাইমা — আমাদের চেয়ে বছর তিনেকের সিনিয়র। রাইমা কিছুতেই পাশ করে নতুন ক্লাসে উঠতে চাইত না। দুটো বছর স্রেফ ফেল করে কাটিয়ে দিল, যাতে আরো বেশিদিন থেকে যাওয়া যায়। তারপর ওকে প্রায় জোর করেই পাশ করিয়ে দেওয়া হল ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও। রাইমাকে এবার ফিরে যেতে হবে, কাবুলগামী ফ্লাইটের ওয়ান ওয়ে টিকিট ওকে বারবার সংগ্রহ করতে বলছে ডীনের অফিস থেকে। কিন্তু রাইমা সে পথ মাড়ায় না। চুপচাপ লুকিয়ে থাকে নিজের ঘরে বলতে গেলে গা ঢাকা দিয়ে। দিনের বেলা তার সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, সন্ধে হলে সে খুব যত্ন করে পোলাও রান্না করে, তারপর ওরা পরিপাটি করে গুছিয়ে মেঝেতে চাদর বিছিয়ে খেতে বসে। নান, পোলাও, স্যালাদ, চা, এইসব অনেক সময় নিয়ে গল্প করতে করতে তারিয়ে তারিয়ে খায়। কোন তাড়া নেই জীবনে।

আমরা, যারা স্টেবল দেশের মানুষ, যাদের দেশে ফিরতে ভয় নেই— সেই আমরা ওদের এই হেলদোলহীন জীবনটা দেখি, ভাবি আর নানারকম মন্তব্য করি। ইশ্, সময়ের কী অপচয়। বয়স বেড়ে যাচ্ছে অথচ এরা চাকরি বাকরি করছে না। যেন সন্ধেবেলা পরিপাটি করে পোলাও খাবে, হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প আড্ডা করাটাই ওদের জীবনের উদ্দেশ্য।

সেই রাইমাকে একদিন সন্ধেয় রান্নাঘরে আর দেখতে পেলাম না। প্রথমে ওকে দেখতে না পাওয়াটা খেয়াল করিনি। কিন্তু কিছুদিন পরে রান্নাঘরে গিয়ে মনে হল রাইমা কদিন ধরে পোলাও রাঁধছে না। কী হল? শাকিবাকে জিগ্যেস করতে জানা গেল যে সপ্তাহখানেক আগে দুপুরবেলা রাইমাকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। তারা তক্কে তক্কেই ছিল। কী কারনে বুঝি সে ঘর থেকে বেরিয়েছিল সম্ভবত বাসন মাজতে। সেই সময় পুলিশ ওকে নিয়ে গেছে, পাঁচ মিনিটও সময় দেয় নি জামাটা বদলে নেবার জন্য।

রাইমার সঙ্গে কখনো সেরকম গলায় গলায় বন্ধুত্ব ছিল না। তবে ও যেদিন ওর ডিপ্লোমা ডিফেন্ড করেছিল, সেদিন নিয়ম মত সবার সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে ওর গায়ে জল ঢেলেছি। এরকমই প্রথা ছিল আমাদের —কেউ ডিফেন্ড করে ফিরে এলে তাকে ভিজিয়ে চুপচুপ করে দেওয়া। দূর থেকে সবাই লক্ষ্য রাখতাম খালি হাতে সে ফিরে আসছে, যাবার সময় হাতে থাকত ডিপ্লোমার কাগজপত্র, ফিরবার সময় খালি হাত মানেই সে উতরে গিয়েছে, সে আর ছাত্র নয়, তার স্টেটাস পাল্টে গেল, সে এখন এক সদ্য সদ্য পাশ করা ইন্জিনিয়ার, অতএব ঢালো জল।

রাইমা যে খুব একটা খুশি ছিল সেদিন, তা নয়। পাশ করে যাওয়ার দুটো দিক তার কাছে। প্রথমত তার এখন নিজস্ব একটা পেশা, একটা ডিগ্রি হল, দ্বিতীয়ত তাকে চলে যেতে হবে। চলে যাবার পথ অনেক। নিজের দেশে ফেরা যায়, যদিও সেখানে কোন চাকরি কোন জীবিকা নেই, সমস্ত ইন্ফ্রাস্ট্রাকচারই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেখানে। অন্য দেশেও যাওয়া যায় — রিফিউজি স্টেটাস নিয়ে। কিন্তু সেসব দেশেও যাবার জন্য লম্বা লাইন, অনেক নিয়ম কানুন। সংসার সন্তান থাকলে তাতে প্রায়োরিটি বাড়ে, কিন্তু রাইমার কোন নিজস্ব সংসার তো নেই, বিয়ে করে নি, এমনকি একটা বয়ফ্রেন্ড পর্যন্ত নেই ওর।

সন্ধেবেলা রাইমার ঘরে যাই, তখনো পুরো সন্ধে হয় নি। আজ সেলিব্রেশনের সময়। কিন্তু ওর ঘরে তেমন কোন উৎসবের আয়োজন চোখে পড়ে না। নিয়মমত পোলাও বানানোর আয়োজন চলছে, এটাই ওদের নিয়মিত খাবার। শুধু আফগান নয়, উজবেকদের মধ্যেও পোলাও একটা নিয়মিত সাধারন টাইপের খাবার। আমরা ক্যান্টিনে সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পোলাও কিনে খেতাম। তা রাইমা পোলাওয়ের জন্য গাজর ছাড়াচ্ছে, মাংস রয়েছে একপাশে, পেঁয়াজ রয়েছে। হঠাৎ কী হল, বলল, চল আজ ভোদকা খাব। আরো কজন মেয়ে ছিল সেখানে, সকলে হৈহৈ করে তাতে সায় দিল। আমরা কজন রুদ্ধশ্বাসে ছুটলাম মদের দোকানে। অনেকটা পথ। একটা মাঠ পেরিয়ে অলিগলি পেরিয়ে, কারো বাগানের বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলে শর্টকাট করে যেখানে নিকটতম মদের দোকান, সে জায়গাটার নাম কারা-কামিশ। আমাদের মনের মধ্যে খানিক সংশয়, দোকান খোলা পাব তো? কে মদ চাইবে? শত হলেও জায়গাটা মধ্য এশিয়া, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছেলেদের সঙ্গে সমান সমান কাজ করে চলেছে এদেশে মেয়েরা, তবু অনেক সামাজিক বাধা আছে, যেগুলো চোখে দেখা যায় না, যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায় না, যে অসাম্য হেসে উড়িয়ে দেওয়ায় রীতি। মদ ছেলেরা কিনবে, কি হয়ত বুড়িরা। কিন্তু চারপাঁচটা সদ্য তরুণী হাহাহিহি করতে করতে দোকানির কাছে মদ চাইবে, এটা কেমন যেন বেখাপ্পা বেমানান। অবিশ্যি, আমরা সেদিন যৌবনের তেজে আনন্দে বদ্ধপরিকর, দোকানে যদি না দেয়, যদি বলে ফুরিয়ে গিয়েছে, তবে অন্য প্ল্যান আছে। ঘুষ দেব দোকানিকে। তাতেও যদি না দেয় তবে ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব হোটেল অলিম্পিয়া। হোটেলের নীচে রেস্টুরেন্টে চব্বিশ ঘন্টা ভোদকা পাওয়া যায়, সেখানে দেবেই, দাম বেশি নেবে, হয়ত ঘুষও নেবে। এত কিছু করতে পারছি আমরা, আর সামান্য একটু ঘুষ দিতে পারব না?

...অলিম্পিয়া অবধি যেতে হয় নি। প্রৌঢ় দোকানদার তো আসলে সরকারি কর্মচারি, দোকান তো সরকারের। সে বিনা বাক্যব্যয়ে তিন বোতল ভোদকা দিয়ে দিল, হাফ লিটার করে এক একটা বোতল। এর কমে একটা পার্টি হতে পারে না। বীরের মত তেজে আমিই নিঃসঙ্কোচে মদ চাইলাম দোকানির কাছে। দোকান থেকে বেরিয়ে আমাদের সে কী উল্লাস, কী হাসি।

সে হাসি ক্রমশ বাড়তে থাকে। কয়েক বোতল পেপসি জোগাড় হয়ে যায়। হস্টেলে ফিরে এসে আমরা চার পাঁচটা মেয়ে কারোর তোয়াক্কা না করে সেলিব্রেট করি রাইমার ইন্জিনিয়ার হওয়া। রাত ভোর হয়ে যায় খাওয়া পান গল্পে হাসিতে নাচে গানে।

সেই মেয়েটাকে কিনা পুলিশ দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। পুলিশ নয়, পুলিশ নয়, মিলিৎসিয়া। পুলিশ ছিল না ওদেশে।যুদ্ধ যে শুধু তখন আফগানিস্তানেই চলছিল তা তো নয়। আরো অনেক দেশে যুদ্ধ চলছিল তখন নিবন্ত উনুনের মত ধিকধিক করা অল্প আঁচে। যেমন আলজিরিয়ার সঙ্গে মরক্কো, বছরের পর বছর যুদ্ধ চলছে তো চলছেই, কখনো একটু জোরকদমে হয়, আবার ঝিমিয়ে যায়, ফের কখনো বাড়ে, এইরকম। ইরাকের সঙ্গে ইরাণেরও জোরসে যুদ্ধ হয়েছে, দীর্ঘকাল ধরে হয়েছে কিন্তু তা বলে ইরাকি ছাত্ররা (ও দেশ থেকে কোন ছাত্রী আসত না, অন্তত আমি তো জানি না, শুনিও নি) কক্ষনো অ্যাসাইলাম চায় নি। ওরা প্রত্যেকেই ছিল বেশ পয়সাওয়ালা, পয়সা ওড়াতেও জানত বটে। সেই সঙ্গে ছিল টাকার দেমাক। আমার সঙ্গেই তো দুজন ইরাকি পড়েছে, ফায়েজ এবং গাসান। পয়সা ওড়ানোয় ওরা এ বলে আমায় দেখ, তো ও বলে আমায় দেখ। দামি দামি রেস্টুরেন্টে যেত ওরা নিয়মিত, রাশিয়ান মেয়েদের পেছনে পয়সা খরচ করত, দেদার মদ খেত, মোট কথা যেগুলো নিজেদের দেশে করা সহজ নয় সেসব। আবার কোন দিন দেখা যাবে ধবধবে সাদা আলখাল্লা পরে মাথায় সাদা রুমালের ওপর তবলার বিড়ের মত কালো রঙের একটা বিড়ে লাগিয়ে, মানে অথেন্টিক আরব পোশাক পরে দল বেঁধে কোন একটা উৎসব অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য লাইফস্টাইলে আসলে আমরা সকলেই অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলাম তখন, দেশ মধ্য এশিয়ায় হলে কী হবে, আমাদের তখন অনেক স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাটাও একটা কারন ছিল হয়ত কারো কারো স্বদেশে ফিরে না যেতে চাইবার পেছনে। তবে যেটা বলছিলাম, ইরাণের কারোকে দেখিনি তাশকেন্তে, একবারই একটা ইরাণী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মস্কোয় (গ্রীষ্ম ১৯৮৯), পরে মনে হয়েছিল সে হয়ত কোনদিনও ফিরে যাবে না তেহরানে।

মরক্কো আলজিরিয়ার ছাত্রছাত্রীরা খুব ফ্রান্সে বেড়াতে যেত বটে কিন্তু তাদের মধ্যেও রিফিউজি হয়ে উঠবার কোন চাপ সে সময় দেখতে পাই নি।

আমাদের বিদেশীদের মধ্যে একটা খুব কমন টার্ম ছিল আফগানিস্তানকে তাচ্ছিল্য করে ষোলো নম্বর রিপাবলিক বলে উল্লেখ করবার, যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজস্ব পনেরোটা রিপাবলিক ছিল এবং দেশময় ভরে গেছে আফগান নাগরিকে, তাই ওরকম নাম দেওয়া হয়েছিল। প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম যে ক্রমশ আফগানিস্তানকে গ্রাস করে নেবে সোভিয়েতরা। কিন্তু আদতে তো তা ঘটল না। তাশকেন্ত এয়ারপোর্টে নিয়মিত এসে পৌঁছত বেশ কিছু করে কফিন। সেই কফিনের ভেতরে সোভিয়েত সেনাদের দেহ। আফগানিস্তান থেকে। অনেক দিন ধরে ধরে, অনেক বছর ধরে ধরে যখন একটা দেশে যুদ্ধ চলতে থাকে, তখন কেমন যেন একটা অভ্যাস হয়ে যায় যুদ্ধকে সঙ্গে করে জীবন অতিবাহিত করা। ওরই মধ্যে লোকে বিয়ে করে, সন্তান জন্মায়, কিছু থেমে থাকে না, কেউ অপেক্ষা করে না যে যুদ্ধটা শেষ হলে তবে বিয়ে করব, কি যুদ্ধ থামলে পরে তবে বাচ্চাকাচ্চা হবে। কেউ অপেক্ষা করে না। কেউ তো জানে না কত দিন, কত বছর লাগবে যুদ্ধ থামতে, ততদিন কে অপেক্ষা করবে? কেউ তো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নয়। আর সেভাবে দেখতে গেলে ঐ ধিকিধিকি করে নিবন্ত উনুনের মত যুদ্ধের দেশ তো আমি নিজেও দেখে এসেছি, পাঁচ ছবার ঘোরা হয়ে গেছে কাবুল। সেরকম খুব বেশি অস্বাভাবিক রকমের ভয়ঙ্কর তো কিছু লাগে নি সেখানে, যেরকম দেখা যায় ওয়ার ফিল্মগুলোয়। একটা কি দুটো মৃত্যু দেখেছি, কিছু ধ্বংসাবশেষ, প্রচুর বন্দুকহাতে মানুষ — যাদের কেউ সেনা, কেউ সেনা নয়।(চলবে)

Amit | 120.22.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৩:০৬735797

Amit | 120.22.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৩:০৬735797- চমৎকার

Amit | 14.203.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৩:৪৪735798

Amit | 14.203.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৩:৪৪735798- একটা পলিটিক্যালি ইন্কারেক্ট কথা ভাবি মাঝে মাঝে। রাশিয়ান বা কমুনিস্ট ইনফ্লুয়েন্স ৫০-৬০ বছর ধরে থাকার কারণেই হয়তো এই মধ্য এশিয়ার দেশগুলো -উজবেকিস্তান / কাজাখস্তান / তাজিকিস্তান ইত্যাদি কট্টর ইসলামিক দের হাতে অতটা পড়েনি। সোভিয়েত ভেঙে যাওয়ার পরে গত ২০-৩০ বছরেই যতটা অবনতি হয়েছে , তাতে সেই ৫০-৬০ বছরের গ্যাপ না থাকলে যে কি হতো কেউ জানেনা। আজকে হয়তো অনেকগুলো মিনি আফগানিস্তান হয়ে যেত।

সে | 2001:1711:fa42:f421:e8d7:1e6:3e9:***:*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৪:০১735799

সে | 2001:1711:fa42:f421:e8d7:1e6:3e9:***:*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৪:০১735799- একদম ঠিক অমিত। আমি দুবছর আগেও ঘুরে এসেছি। সে গল্প লিখব পরে।

স্বাতী রায় | 117.194.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৮:৩৭735800

স্বাতী রায় | 117.194.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৮:৩৭735800- এই যে সমবেত আপ্যাথি এইটা খুব ইন্টেরেস্টিং লাগে আমার। সত্যজিত রায় বলেছিলেন যে '৪২ এর মন্বন্তর আমাদের উপর সেভাবে দাগ ফেলেনি। ওঁরা তখন নতুন চাকরি পেয়েছেন, নতুন নতুন পরিকল্পনায় বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত - তার মধ্যে মন্বন্তর জায়গা পায় নি। এইটা পড়ে খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এ কী রকম সৃষ্টিশীল মানুষ রে ভাই। সেনসিটিভিটি,ফেলোফিলিং নাই। পরে বুঝেছি এমনটা হয় তো, হ্যাঁ ভাল ব্যাপার না নিশ্চয় কিন্তু হয়। কেন হয়? এক্সপোজার, নিজের সোশ্যাল লোকেশন নাকি অন্য কিছু? ধরে উঠতে পারিনি .. লেখাটা মন দিয়ে পড়ছি।

kaktarua | 192.82.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৯:২৬735801

kaktarua | 192.82.***.*** | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৯:২৬735801- বাহ্!

মহুয়া | 174.74.***.*** | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১০:৫১735806

মহুয়া | 174.74.***.*** | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১০:৫১735806- অপেখ্যায় রইলাম...

-

স্বাতী রায় | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৮:১৫735820

স্বাতী রায় | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৮:১৫735820 - অপেক্ষায় ...

সে | 2001:1711:fa42:f421:f9fe:4ab1:581e:***:*** | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ২০:০৯735821

সে | 2001:1711:fa42:f421:f9fe:4ab1:581e:***:*** | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ২০:০৯735821- বড্ড কাজের চাপ। মরবার টাইম পাচ্ছি না। দিচ্ছি, দিচ্ছি...

-

Ranjan Roy | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ০৬:৫৯735827

- আমরা আছি , আমরা আছি। অপেক্ষায়, অপেক্ষায়।

সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১২:৫০735829

সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১২:৫০735829- উৎসব

যেদিন প্রথম গুছিয়ে রাশিয়ানে কথা বলতে শিখলাম, সেদিন মায়া আবিদোভনাকে বলেই ফেলেছিলাম সেই কথাটা যে কথাটা বলবার জন্য অনেক দিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি। শুধু বললেই তো হবে না, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে তাকে। সে যদি পুরোপুরি বুঝতে না পারে আমার কথা, তাহলে সব ভেস্তে যাবে, আমার আসল উদ্দেশ্য সফল হবে না। ধৈর্য ধরে মনে মনে গুছিয়ে তৈরী করেছি প্রত্যেকটা বাক্য, বাছা বাছা শব্দরূপ ধাতুরূপ এবং যুক্তি দিয়ে।

ক্লাসে দুটো পিরিয়ডের মধ্যে একটু করে বিরতি থাকে। ডিসেম্বরের শেষাশেষি এমনি এক বিরতিতে একা পেয়ে এগিয়ে গেছলাম মায়া আবিদোভনার দিকে। উনি প্রথমটায় ভেবেছিলেন যে পড়াশুনোর ওপর কোন প্রশ্ন আছে। কথা বলতে শুরু করে খেই হারিয়ে যায়, সমস্ত গুছিয়ে ভেবে রাখা বাক্যগুলো ভুলে যেতে থাকি। উনি ধৈর্য ধরে থাকেন, কোন তাড়া দেন না। আমার কথা শুনতে গিয়ে ক্লাসে যেতে দেরি হয়ে যায়। মরিয়া হয়ে বলি, মায়া আবিদোভনা যে বিষয় নিয়ে পড়ব বলে এসেছি এ দেশে, সে বিষয় আমি পড়তে চাই না, সে বিষয় আমি একেবারে ভালবাসি না, আপনি বুঝতে পারছেন? উনি বলেন, তাহলে কী পড়তে চাও তুমি? আমতা আমতা করে বলি আমার পছন্দের বিষয়ের নাম। আমি অভিনয় শিখতে চাই, অভিনেত্রী হতে চাই।

উনি চুপ হয়ে যান। একটু ভেবে নিয়ে বলেন, কিন্তু এখন তুমি যে গ্রুপে ভাষা শিখছ, সে গ্রুপে যা যা পড়ানো হচ্ছে সেসবের সঙ্গে তো তোমার পছন্দের বিষয়ের অনেক তফাৎ, তুমি পড়তে এসেছ বায়োফিজিক্স, তোমার গ্রুপের অন্যরা পড়বে ডাক্তারি, এখন তুমি যা বলছ তাতে তো অন্য গ্রুপে গেলে ভাল হত। আমি যুক্তি সাজাতে থাকি, আচ্ছা যদি আমি কাল থেকেই অন্য গ্রুপে চলে যাই তাহলেও কি খুব অসুবিধে হবে? বিষয় পাল্টানো কি খুব শক্ত ব্যাপার? আপনি পারবেন না ডীন কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করতে?

মায়া আবিদোভনা চিন্তায় পড়ে যান, কিন্তু আশ্বস্ত করেন যে উনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন আমার বিষয় বদল করতে। কদিন পরে খবর দেন, হয়ত আমাকে প্রস্তুত হতে হবে আলাদা পরীক্ষার জন্য। আমি আশার আলো দেখতে পাই। পরীক্ষা দিতে হলে অবশ্যই দেব, প্রমাণ করে দেব যোগ্যতা। তবে কারোকে বলিনা এই গোপন অভিসন্ধি। ক্লাসের একজনও জানতে পারে না, ইন্ডিয়ান কমিউনিটিরও কেউ জানে না এ ব্যাপারে। বলা যায় না, শুধু মুধু ঠাট্টা টিটকিরি করে মনটা ভারী করে দিতে পারে। মার্চের মাঝামাঝি খবর দিলেন শারিপভা, প্রস্তুত হও পরীক্ষার জন্য, যে কোন দিন ডাক পড়তে পারে। তোমার পরীক্ষা এখানে হবে না, যেতে হবে ইনস্টিটিউটে, ভয় পেও না আমরা তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

দেখতে দেখতে ঠিক হয়ে গেছে পরীক্ষার দিন ক্ষণ। আর কী সমাপতন, নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি দেখে ফেলেছি সেই ইনস্টিটিউটের দরজা। আর মাত্র কটা দিন রয়েছে হাতে। জায়গাটা দেখে মনটা যেমন ভাল হয়ে গেছে, তেমনি পরীক্ষার জন্য দুরুদুরু কাঁপছে হৃদপিণ্ড। গোপনে প্রস্তুতি নিই পরীক্ষার, পাছে কেউ দেখে ফেলে হাসাহাসি না করে। এইজন্যই ফাঁকা রাস্তা আমার এত প্রিয় হয়ে উঠছে। কেউ ডিস্টার্ব করবার নেই, পরীক্ষার জন্য তৈরী হবার এটাই বেস্ট জায়গা।

এপ্রিলের মাঝামাঝি এক ঝলমলে দিনে আমায় বগলদাবা করে নিয়ে চললেন শারিপভা। সঙ্গে সহকারী ডীন লারিসা ভাসিলিয়েভনা সিমোনভা। হস্টেলের পেছনের দিক দিয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, সেদিক দিয়েই পা চালিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা। কীরকম পরীক্ষা হবে, কারা পরীক্ষা নেবে কিছুই জানি না। মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম চিয়াত্রালনি ইন্সতিতুতের সদর দরজায়। ওঁরা আমায় নিয়ে গেলেন দোতলার একটা ঘরে। সে ঘরে ডেস্ক বেঞ্চি কিচ্ছু নেই। ফাঁকা ঘর, দুটো চেয়ার, মেঝের ওপর পড়ে আছে একটা লম্বা মত কাঠের টুকরো। দুজন লোক ঢুকে পড়েছে ঘরে, ওঁরা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কথা বলছেন নীচু গলায়। এঁরাই আমার পরীক্ষক। ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একজন আমাকে জিগ্যেস করলেন,— তুমি গান গাইতে পার? করোনা, একটা গান করো আমরা শুনি।

না, গলা শুকোয় নি, ভয় পাই নি, চট করে ভেবে নিতেও পারিনি। ঝলমলে বসন্তের দুপুরে ঘন বর্ষার রবীন্দ্র সংগীত ধরেছি মন্দ্রলয়ে, আআজিই ঝঅরোও ঝঅরোও মুউখঅরোও বাআদোওরোও দিইনেএ…

লোকদুটো কেমন অদ্ভুত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। দ্বিতীয় লাইনে পৌঁছনোর আগেই একজন উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার থেকে। এমতাবস্থায় গান থামালে ডাহা ফেল করব। লোকটা দরজার দিকে হেঁটে চলে গেল, দরজাটা ভাল করে চেপে বন্ধ করে ফিরে এসে বসল আবার চেয়ারে। আমি তড়িৎগতিতে স্ট্র্যাটেজি পাল্টে ফেলেছি। অন্তরা শুরু করে দিয়েছি অন্য সুরে, দ্রুত লয়ে। অল্প পরেই গান শেষ। পুরো পরীক্ষাটা চলছে দুটো ভাষায়। ওরা রাশিয়ানে জিগ্যেস করছে, আমি বাংলায় নেচে কুঁদে লাফিয়ে ইম্প্রোভাইজ করে চলেছি। প্রায় মিনিট চল্লিশ ধরে চলেছিল সেই ভয়ানক কাণ্ড কারখানা। চারজন দর্শকেরই বলিহারি কন্ট্রোল মুখের পেশির ওপর। নিজের নাচন কোঁদন তো নিজে দেখিনি, কিন্তু ওঁরা না হেসে গম্ভীর মুখে অতক্ষণ বসে রইলেন কীকরে সে আজও রহস্য রয়ে গেছে। মাঝে একবার সেই কাঠের টুকরোটাকে কাল্পনিক ডিঙি বানিয়ে ঝড়ের রাতে নদী পেরোনোর অভিনয়ও করতে হয়েছে। পরীক্ষার শেষে কী যে হল বুঝতে পারলাম না, পরে জানিয়ে দেবে বলল। থিয়েটারের ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে আমার দুই শিক্ষিকা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। আমার সঙ্গে ফিরতে চান না। কী আর করব, হাঁটা দিলাম একাই হস্টেলের দিকে। একটু পরে পেছন ফিরে অন্যমনস্কতার কারনটা বুঝলাম, দুজনেই একটা খাবারের দোকানের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। নিশ্চয় দুর্লভ কোন খাবার এসেছে দোকানে, লাইন দিয়ে কিনে না ফেললে পরে আবার কবে পাওয়া যাবে কেউ জানে না। হতে পারে তা দামি চকোলেট, কি সসেজ, কি আরও লোভনীয় কিছু। সবসময় লোকজন কেবল লাইনে দাঁড়াচ্ছে। দুটো অপশন তোমার হাতে, হয় লাইনে দাঁড়াও, নয় ঘুষ দাও। অনেক জিনিসের জন্যই লম্বা লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয়। নয়ত ঘুষ দিয়ে নিতে হয়। দোকানপাট ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয় বলে অসাধু কর্মচারীরা পন্য লুকিয়ে ফেলে বেশি দামে গোপনে বেচে দেবার চেষ্টা করে।মে দিবসে পর পর দুদিন ছুটি থাকে, পয়লা এবং দোসরা। তার কদিন পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের জন্য ৯ই মে আবার ছুটির দিন। এই সব দিনগুলোয় উৎসবের আনন্দ উদযাপন করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়াই রীতি। সকাল নটার মধ্যে সেজে গুজে ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে পৌঁছে যেতে হবে নিকটবর্তী কোনও একটা স্মৃতিসৌধ গোছের জায়গায়। আমাদের ফ্যাকাল্টি থেকে নিয়ে গেল বাসে করে “ভূমিকম্প স্কোয়ারে” (প্লোশাদ জিম্লাত্রেসেনিই); সেখানে ফুলে ফুলে ছয়লাপ অবস্থা, পরিচিত অপরিচিত সকলকে সাদর সম্ভাষণ করে ফিরে এলাম আবার হস্টেলে। পয়লা এবং নয়ুই মে দুদিন ই বাধ্যতামূলকভাবে টিভির সামনে বসে দেখতে হল মস্কোর প্যারেড, লাইভ টেলিকাস্ট। এরকম টেলিকাস্ট আগেও একবার দেখা হয়ে গেছে ছঁয়ুই নভেম্বরে। ছঁয়ুই এবং সাতুই নভেম্বর খুব জাঁক জমকের সঙ্গে দেশব্যাপী উদযাপিত হয় অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় উৎসব। পুরোনো ক্যালেন্ডার অনুসারে সে তারিখ আসলে ছিল পঁচিশে ও ছাব্বিশে অক্টোবর। মস্কোর রেড স্কোয়ারে (ক্রাসনাইয়া প্লোশাদ) বিশাল কুচকাওয়াজ অনেক অস্ত্র শস্ত্রের গর্বিত প্রদর্শন। চারিদিকে লাল পতাকা, সমস্ত লালে লাল। সেবারেও শীতের মধ্যে গোড়ালি ডোবা বরফের মধ্যে ভূমিকম্প স্কোয়ারে গিয়ে বিপ্লবের আটষট্টিতম জয়ন্তীতে সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হুররা হুররা বলেছি, মায়া আবিদোভনা আগে থেকেই শিখিয়ে পড়িয়ে রিহার্সাল দিইয়ে তৈরী করে রেখেছিলেন আমাদের। ভূমিকম্প স্কোয়ারের ছোট কুচকাওয়াজে মন্ত্র পড়ার মত করে একজন মাইকের সামনে যেই বলছিল “মহান সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লবের আটষট্টিতম জয়ন্তীর অভিনন্দন!” (দা জ্দ্রাস্ৎভুয়েৎ শেস্তজেসিয়াৎভাসমোই গদাভশিনি ভিলিকোই অক্তিয়াবর্সকোই সৎসিয়ালিস্তিচেসকোই রেভালিউৎসিই!) অমনি আমরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিলাম— হুররা! সে যতবার বলছিল ততবার করে হুররা। হস্টেলে ফিরে দেখলাম টিভিতেও কুচকাওয়াজে ওরকম হচ্ছে, গ্যালারিতে দর্শকেরা হুররা করছে, হুররা থেমে গেলে পিন ড্রপ সায়েলেন্স, এমন অরগ্যানাইজড দর্শক এর আগে কোনদিনও দেখিনি।

এতটা বীররস দিয়ে উৎসব উদযাপনের অভ্যাস দেশে থাকতে তৈরী হয় নি। সেখানে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের পদ্ধতি ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মাইক বাজিয়ে গান, ইত্যাদি। এখানে বারোয়ারী উৎসবগুলো অধিকাংশই বীররসাত্মক হলেও ভক্তিরসও যে তাতে থাকে তা বুঝতে পারি। সকালের দিকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে বন্ধু প্রতিবেশীদের অভিনন্দন জানানোর পরে সকলেই ছুটিটুকু মন দিয়ে উপভোগ করে। সন্ধে হলেই সরকারি ভবনগুলোর গায়ে দেখা যাবে আলোকসজ্জা। অক্টোবর বিপ্লবের জয়ন্তীতে আলো দিয়ে সাজিয়ে লেখা থাকবে “বিপ্লব জিন্দাবাদ” (স্লাভা রেভালিউৎসিই), ঝলমল করবে চতুর্দিক। প্রতেকটা শহরে লেনিনের মূর্তিসহ একটা করে লেনিন স্কোয়ার (প্লোশাদ লেনিনা) থাকবেই। সেখানে মেলার মত পরিবেশ, লোকজন সেজেগুজে এসে ঘুরছে আনন্দ করছে। সব উৎসবেই এই একই রীতি। উৎসব বিশেষে শুধু স্লোগানগুলো বদলে যায়, মে দিবসে বলে “শান্তি, শ্রম, মে” (মির, ত্রুদ, মাই), নারীদিবসে “৮ই মার্চ জিন্দাবাদ” (স্লাভা ভাসমোয়ে মার্তা) কি “সোভিয়েত নারী জিন্দাবাদ” (স্লাভা সোভিয়েৎস্কিম জেনশিনাম), নতুন বছরের দিনেও ঝলমল করে প্লোশাদ লেনিনা। সন্ধের দিকে প্রায় সকলেই কম বেশি কয়েক পাত্র ভোদকা চড়িয়ে উৎসবে সামিল হয়। আমরা বিদেশিরাও যাই, যেতে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে।নতুন বছরের দিনটায় অবশ্য অন্যরকম মজা হয়েছিল। সেই মাছ ছুঁড়ে ফেলা এবং তা ফিরিয়ে দিয়ে আসার ঘটনার পরে গডউইনদের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। পয়লা জানুয়ারি আমরা কয়েকজন মিলে সিনেমা দেখতে গেছলাম। তাশকেন্তে বেশ অনেকগুলো সিনেমাহল, এবং রাশিয়ানে ডাব করা হিন্দি সিনেমা কোনও না কোনও হলে চলবেই। সেসব অধিকাংশই পুরোনো বই, রাজকাপুর ঘরানার। অল্প স্বল্প সমসাময়িক বইও চলে যেমন, মিঠুন চক্রবর্তীর ডিস্কো ডান্সার, অমিতাভ বচ্চন অভিনীত অমর আকবর অ্যান্টনি, ইত্যাদি। ইন্ডিয়ানরা রাশিয়ানে ডাব করা হিন্দি বই দেখতেই পছন্দ করত। পয়লা জানুয়ারি প্লোশাদ লেনিনার ঠান্ডায় বেশিক্ষণ দাঁড়ানো গেল না, লোকজন যারা রয়েছে সবই মারাত্মক রকমের মাতাল, রাত সাড়ে নটা নাগাদ আমরা তিনচারজন মিলে গরম জায়গা খুঁজতে কাছেই একটা সিনেমাহলে ঢুকে পড়লাম। হলটার নাম ইস্ক্রা (বাংলা অর্থ স্ফুলিঙ্গ, এই হলে হিন্দিবই চলত না), কী বই চলছে নাম না দেখেই ঢুকে পড়েছি। সেই প্রথম একটা রাশিয়ান ছবি দেখেছিলাম যেটা বীররসাত্মক নয়, ওয়র মুভি নয়, আমার দেখা দশটা প্রিয় সিনেমার মধ্যে এইটা সারাজীবন থেকে যাবে। গুনে গুনে তিন মাস হয়েছে তখন ভাষা শেখা , সব সংলাপ বুঝতে পারি না, তবু হাঁ হয়ে আদ্যন্ত দেখেছিলাম বইটা এবং অবাক হয়েছিলাম এত কড়াকড়ির দেশে ঐ বই কীকরে দশ বছর আগে(১৯৭৬) ব্রেঝনেভের আমলে সেনসরের ছাড়পত্র পায়! নাঃ ভদ্রলোক সত্যিই রসিক ছিলেন। “নিয়তির পরিহাস, অথবা চট করে শুকিয়ে উঠুন” (ইরোনিয়া সুজবি, ইলি স্লোঃকিম্ পারম্) এই নাম সেই বইটার (এখন ইন্টারনেটে দেখলাম ইংরিজিতে অনুবাদ করছে: Irony of fate, or enjoy your bath উঁহু, “enjoy your bath” টা সঠিক অনুবাদ নয়)। আমার সঙ্গীরা প্রথমে খুব হাসতে থাকে মজার ঐ সিনেমা দেখতে দেখতে, তারপর রাত হতে থাকে, তাদের খিদে পেতে থাকে, হস্টেলে ফিরবার জন্য তাড়া দেয় ঘন ঘন, তিনঘন্টার ওপর চলে সিনেমা, আমি জেদ ধরে বসে থাকি শেষ না দেখে কিছুতেই বেরোতে রাজি হই না। ঐ একটাই রাশিয়ান সিনেমা দেখা হয়েছিল প্রথম বছর, যেটা সিলেবাসের বাইরে, যেটার বিষয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নয়। খুব অল্প ভাষাজ্ঞান নিয়েও হাসতে হাসতে যতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, তা ভাবায় এবং ভয় পাইয়ে দেয়। গল্পটা এইরকম, না জেনে কেউ যদি এক শহরে যেতে গিয়ে অন্য শহরে উপস্থিত হয়, তবে সে ফারাক বুঝতে পারবে না। গল্পের নায়ক মস্কোয় থাকে, মাতাল অবস্থায় ঘটনাচক্রে সে পৌঁছে যায় লেনিনগ্রাদ। দুটো শহরে একই নামের রাস্তা, একই রকম দেখতে বাড়ি, দরজার চাবি পর্যন্ত মিলে যায়, ঘরের আসবাব এক, জামাকাপড়, বাসনকোসন সমস্ত অবিকল এক। আমরা দর্শকেরা হেসে কুটিপাটি হচ্ছি, রাস্তা বাড়ী দরজা জানলা চাবি সব মিলে যাচ্ছে দেখে। হয়ত বিদেশি বলেই আমার চোখে পড়ছে বেশি করে যে বিপ্লব নববর্ষ সব অনুষ্ঠানই একরকম, সবসময়েই লোকে ভক্তিভরে ফুল দিয়ে আসে প্লোশাদ লেনিনায়, এমনকি বিয়ে করে নবদম্পতিও লেনিনের স্ট্যাচুর কাছে সবার আগে যায়, ভক্তি ভরে ফুল দেয়, ফটো তোলে, বাকি সব অনুষ্ঠান এর পরে।

ঐ নতুন বছরের সময় থেকেই একটু একটু করে বুঝতে পারতাম সোভিয়েতদের চেহারার প্রভেদ, চিনতে পারতাম কে এশীয় কে ইয়োরোপিয়ান, কে উজবেক কে রাশিয়ান।থিয়েটারের ইন্সটিটিউটে পরীক্ষা দিয়ে আসার পরে এক উইকেন্ডে মেডিক্যাল স্টুডেন্টদের হস্টেলে গিয়ে এলপি রেকর্ডে একটা উজবেক দলের গাওয়া কয়েকটা রাশিয়ান গান শুনেছিলাম। গ্রুপটার নাম ইয়াল্লা, গেয়েছেন ফারুখ জাকিরভ। সুর যেমন সুন্দর তেমনি প্রত্যেকটা কলির মানে বুঝতে পারাও রোমাঞ্চকর। অজানা গান বাজছে রেকর্ডে, উচ্ কুদুক (এটা তিনটে কুয়োর গান) কিংবা সেই বিখ্যাত গানটা— চাইখনা। সে গানের মর্ম পূবের দেশের লোক ছাড়া বুঝবার সাধ্যি আর কারও নেই।

মে দিবসের ছুটির পরপরই শেরগোল পড়ে গেল হস্টেলে। খুব করিৎকর্মা এক ডিরেক্টর এসেছেন হস্টেলে, সামনের সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভাল। সেই ফেস্টিভালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে নাচ গান করানো হবে। আমাদের মধ্যে থেকে জনা তিরিশেককে তিনি বেছে নিলেন। আন্তর্জাতিক ফেস্টিভালের আন্তর্জাতিক দর্শকদের জন্য স্টেজে নাচবে গাইবে আন্তর্জাতিক টিম। এই হচ্ছে আইডিয়া। লাতিন অ্যামেরিকার ছেলেমেয়েরা চমৎকার নাচতে পারে, আমি ইন্ডিয়ার কলঙ্ক কোনও দিনও নাচ শিখিনি। খুবই ক্ষুব্ধ এবং আশ্চর্য হলের ডিরেক্টর মশাই। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, যে দেশের সিনেমায় প্রত্যেকটা নায়িকা এবং খলনায়িকা কথায় কথায় নেচে ওঠে, সত্যিই সেই দেশ থেকে এসেছি কিনা। কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র উনি নন। গোটাকতক স্টেপ শিখিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে হাত ঘোরানো। একটা গ্রুপ ডান্সে মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওরকম করলেই চলবে। প্রত্যেকদিন বিকেল হলেই শুরু হয়ে যেত আমাদের রিহার্সাল। চলেছিল ফিল্ম ফেস্টিভাল শুরু হবার আগের দিন অবধি, তাশকেন্তের প্রাসাদের মত অডিটোরিয়াম দ্রুঝবি নারোদভ -এ।

রিহার্সাল যখন তুঙ্গে, প্রায় মেরে এনেছি নাচের সব কটা স্টেপ, এমনি এক বিকেলে হন্তদন্ত হয়ে মায়া আবিদোভনা সেখানে উপস্থিত। স্টেজের ওপর থেকেই দেখছি তিনি নীচে দাঁড়িয়ে ইশারা করে চলেছেন। আমাদের প্র্যাকটিসটা শেষ হতে না হতেই মামা বলে একটা মেয়ের গানের রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল। মামা মালির মেয়ে, যেমন স্টেজ ফ্রি তেমন ব্যক্তিত্ব। মামা মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে চোখ বুজে দরদ দিয়ে গাইছে, আমি লাফিয়ে স্টেজ থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেছি। মায়া আবিদোভনা খুব তাড়াহুড়ো করে বললেন, “খবর আছে, তুমি পাশ করে গেছ”। কীসের পাশ? মাথায় ঢোকে না কথাগুলো। উনি চোখ কপালে তুলে বলেন—মনে নেই সেদিন পরীক্ষা দিয়ে এলে অভিনয় শিখবে বলে!

স্টেজ থেকে লাফিয়ে পড়বার সময় পা যে মচকেছে তা অনুভব করতে পারিনি। শারিপভা বেরিয়ে গেলেন অডিটোরিয়ামের একেবারে সামনের একটা গেট দিয়ে স্টেজের দুপাশে যেগুলো থাকে। আমার মাথার মধ্যে কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না, কানে যেন তালা লেগে গিয়েছে, স্টেজের ওপর মামা হাত নেড়ে নেড়ে গানের ভাব বোঝাচ্ছে। প্রথম সারির ফাঁকা চেয়ারে বসে পড়লাম। এ আনন্দ সংবাদ কারও সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যাবে না। সমস্ত আনন্দটা চেপে রাখতে হবে নিজের মনের ভেতরে। একেবারে ‘লেংচে মরি’ অবস্থায় আবার স্টেজে উঠলাম, স্টেপস ভুল হতে লাগল, ডিরেক্টর চেঁচামেচি করছেন, বাট হু কেয়ার্স! ওরে বাবা, এ খবর চেপে রাখা যায় না, পেট গুড় গুড় করে আনন্দে, হস্টেলে ফিরেই বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে ডিগবাজি খেয়ে ফেলি গোটা কতক। মাথাটা একটু ঘুরে ঝিমঝিম করে, উঁহু এ জিনিস চেপে রেখা অসম্ভব, শাম্মি কাপুরের মত লাগছে নিজেকে, ইয়াহু! ডুডুম ডুডুম ডুম! ইয়াহু! চাহে কোয়ি মুঝে জংগলি কহে, কহনে কো জি কহতা রহে… ইয়াহু! ডুডুম ডুডুম ডুম! নিরীহ রুমমেট দুজন আমার আচরণে কিছু আঁচ করে থাকতে পারে। ঐ ঘরের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে যাবে এত আনন্দ নিয়ে। বেরিয়ে পড়েছি বাইরে, অন্যমনস্কভাবে বাস পাল্টাতে পাল্টাতে পৌঁছে গেছি দোম্ব্রাবাদ।

দোম্ব্রাবাদের বন্ধুবান্ধবেরা এ খবর সুখবর হিসেবে নিল না, বসে গেল আলোচনাচক্র যুক্তি তর্ক সহকারে। উত্তর দক্ষিণ দুরকম ভারতের লোকই রয়েছে সেখানে। তারা আমাকে বোঝাতে থাকে অভিনেত্রী হবার কুফল কী কী হতে পারে। প্রথমত স্টেজের নাটক কাকে বলে সেটাই এরা জানত না, সেটা বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। ভারতে এত প্রদেশ রয়েছে, তারা অনেকেই তাহলে স্টেজের অভিনয় কাকে বলে সেটা জানে না? “ডান্স ড্রামা” ভেবে নেয়। হিন্দি সিনেমার ভেতরে যেগুলো দেখায়, মনে করে সেগুলোই করতে চাচ্ছি। সিনেমার অভিনয় বোঝে। আরও বোঝে যে সিনেমায় যারা অ্যাকটিং করে সে সব মেয়েরা “ক্যারাকটারলেস”, তাদের দিয়ে সংসার হয় না, তারা জামাকাপড়ের মত পুরুষ সঙ্গী বদলায়, তাদের কেউ রেসপেক্ট করে না। আমি যদি অ্যাকটিং এর লাইনে যাই তবে আমাকে বিয়ে করবে কে? তারা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল, ভদ্রঘরের মেয়ে হয়েও কেন আমি এসব পথে যেতে চাইছি, কে আমাকে এরকম দুর্বুদ্ধি দিয়েছে, আমার বাড়ির লোকজন এ খবর পেলে শকড্ হবে, এবং ফাইনালি আবারও জানিয়ে দেওয়া হল যে আমার “ক্যারাকটার” খারাপ হয়ে গেলে কেউ আমাকে বিয়ে করবে না।এত সব কথা এর আগে ভেবে দেখিনি মন দিয়ে। হয়ত দেশে ঘনিষ্ঠজনেদের মনের কথা এরকমই, কেবল ভদ্রতার মুখোশটুকু খুলে এত খোলাখুলিভাবে তারা তাদের মনের কথা বলে উঠতে পারে নি। দেশে থাকতেও মনের মত পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়তে পারি নি, পছন্দের পেশা বেছে নেবার পথে অনেক বাধা থাকে ভদ্রলোকের ঘরে জন্মালে। আত্মীয় স্বজন শিক্ষক হিতাকাঙ্খীরা ভুলিয়ে ভালিয়ে কেবলই বুঝিয়েছে এখন অভিনয়কে পেশা হিসেবে ভেব না, তুমি তো লক্ষ্মী মেয়ে, বুদ্ধিমতী মেয়ে, কত সুন্দর অঙ্ক কষতে পারো, ফিজিক্স কেমিস্ট্রির জটিল জটিল তত্ত্ব কি চমৎকার বুঝে ফেলেছ, কত নম্বর পেয়েছ পরীক্ষায়, সবাই কি ওরকম পারে? এত কিছু যখন পেরেছ তখন “ভালো ভালো” সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশুনো করে পরিবারের মুখোজ্জ্বল করাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। আরে বাবা নাটক করা তো পালিয়ে যাবে না। প্রথমে একটা ভদ্র গোছের শিক্ষাগত যোগ্যতা রইল, পাশে ফ্রি-টাইমে নাটক কর না, কেউ তাতে বাধা দেবে না। এর নাম ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার ইচ্ছেটাকে চেপে মেরে দেওয়া। এসব আমি দেশে থাকতেই বুঝে ফেলেছিলাম, হয়ত ওদের বিচারে “বুদ্ধিমতী” বলেই। যে শক্ত শক্ত অঙ্ক কষে ফেলতে পারে, সে এই ছেলেভুলোনো ফন্দিও ধরে ফেলে, কিন্তু সে কিছু করে উঠতে পারে না, নিজের ইচ্ছেমত পেশা বেছে নেব বললেই তো তা করা যায় না, অনুরোধ মগজধোলাই ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলিং সমস্ত চলতে থাকবে যতক্ষণ না তুমি ভেঙে পড়ো, যতক্ষণ না তুমি পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করো, শেষ পর্যন্ত তোমাকে হেরে যেতেই হবে, তুমি আর্থিকভাবে সামাজিকভাবে তোমার পরিবারের ওপর নির্ভরশীল, যতদিনে এদের কথা মেনে তোমার অপছন্দের পেশা বেছে নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, ততদিনে তোমার নিজের পছন্দের পেশায় যাবার পথ আরও দুর্গম হয়ে গেছে। এত শত ভেবেই বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলাম এখানে নিজের পছন্দমত তালিম নিতে পারব বলে, মাথার ওপরের ছাদ, কি অন্নবস্ত্রের জন্য কারো মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হবে না। মাথার ওপরের নিরাপদ ছাদ এবং অন্ন বস্ত্রের বিনিময়ে বড্ড বেশি দাম চোকাতে হয় সংসারে, মনের স্বাধীনতা থাকে না, সমস্ত ইচ্ছেকে বেঁধে ফেলতে হয় যদি তা অন্নদাতার ইচ্ছের সঙ্গে না মিলে যায়। মেয়ে হয়ে জন্মেছি, ঘর থেকে দুম করে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে গাছতলায় কি ফুটপাথে থাকাও তো নিরাপদ নয়। অনেক বেশি আঁটঘাট বেঁধে পথ বেছে নিতে হয়, পরামর্শ করবার মত কারওকে পাওয়া যায় না পাশে। এই ই তোমার ভবিতব্য। নাটকের মেয়ে বনে গেলে তোমায় বিয়ে করবে কে? কী ভাবে কাটাবে তুমি বাকি জীবনটুকু যদি বিয়েই না হল? ভদ্র পেশা বেছে নাও, ভালো ভালো সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করে ভাল রেজাল্ট কর, ভালো ভালো পাত্রেরা লাফ দিয়ে ছুটে চলে আসবে তোমায় বিয়ে করতে। এমন সুযোগ কি সকলে পায়? কত গরীব দুঃখী আছে দুনিয়ায়, তারা খেতে পায় না দুবেলা পেট ভরে, পড়াশোনা করবার সুযোগ পায় না, কত মেয়ে কচি বয়সে বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়িতে খেটে মরে। তুমি তো এদের দলে নও, তুমি প্রিভিলেজড মেয়ে। তবু তোমার স্বাধীনতা নেই নিজের পছন্দের পেশা বেছে নেবার, দুটি স্তন একটি যোনি থাকার জন্য তুমি যখন তখন চাইলেই যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে না। তোমাকে নিয়ম মেনে চলতে হবে। একথা দেশে থাকতে সফিসটিকেশনের মোড়কে ঢাকা অবস্থায় শুনেছি, এখানেও শুনে নিলাম চাঁচাছোলা ভাষায়। মূল বক্তব্যে প্রভেদ নেই। প্রভেদ আছে শুধু আমার ভৌগলিক অবস্থানে। আপাতত মাথার ওপরের ছাদ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না এখানে। মনটা তেতো হয়ে গেলেও এটুকু জানি আমি জলে পড়ে যাব না। ক্যারাকটারটা একদম খারাপ হয়ে যাবে সেটা বোঝা গেছে। এরা বলল, যেসব মেয়েরা অ্যাকটিং করে তাদের কত রকমের সীন করতে হয় পুরুষদের সঙ্গে, এর পর থেকে কোনও ইন্ডিয়ান কি আর আমার সঙ্গে মিশতে চাইবে? কত ভালো ভালো সাবজেক্ট নিতে পারতাম, ডাক্তারি, জার্নালিজম, মেয়েরা তো এসব পড়ছে এখানে, এসব পড়েও অনেক টাকা রোজগার করা যায়, আফগানিস্তান থেকে জাপানি কাপড় কিনে স্মাগল করে এনে চোরবাজারে বেচে দেওয়াও অনেক সম্মানের কাজ নাটকের মেয়ে হবার চেয়ে, লোকে রেসপেক্ট করে, ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়। একটু সন্দেহ ঢুকল মনে, এরা আমার বিয়ে নিয়ে এত চিন্তিত কেন? আমায় পোটেনশিয়াল পাত্রী ভেবে রেখেছে নাকি নিজেদের জন্য? খুবই সম্ভব, এই তো প্রেমে পড়ার বয়স।

ফিল্ম ফেস্টিভালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে দ্রুঝবি নারোদভের অডিটোরিয়ামের বাইরে বেরিয়ে আসা সহজ ছিল না। সারা দুনিয়ার সিনেমা জগতের সেলিব্রিটিদের দেখতে উপচে পড়েছে জনতা। তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না মিলিৎসিয়া, ফাঁক পেলেই হুড়মুড় করে ঢুকে যাচ্ছে বেড়া ভেঙে। আমাকে শাড়ি পরা দেখে সেলিব্রিটি বলে ভুল করে ঘিরে ফেলে। যত তাদের বোঝাই যে আমি সাধারন একজন ছাত্রী, তারা মানবেই না। ভারতীয় মেইনস্ট্রিম সিনেমা এমন ঘোর লাগিয়েছে এদের চোখে, যে ঝলমলে সিল্কের শাড়িতে আমাকে দেখে তাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম অবস্থা। রীতিমত দরাদরি শুরু করে দেয়, অটোগ্রাফ না দিলে ছাড়বে না। সই করতে করতে ভিড় ঠেলে বেরোচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি বিশেষ সতর্কতা নিয়ে গার্ড করে টপ সেলিব্রিটিদের তোলা হচ্ছে গাড়িতে, সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়িগুলো, জনতা হুড়মুড়িয়ে ছুটে যেতে থাকে সেদিকে। মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে যায় প্রাসাদের চত্বর। আমরা যারা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলাম ছোট ছোট গ্রুপ করে ফিরতে থাকি হস্টেলের দিকে। কিছু ফটো তোলা হয় প্রাসাদের পটভূমিকায়। দুনিয়ার নানান দেশ থেকে এসেছে কত ডিরেক্টর ফিল্মস্টার তাদের সিনেমা নিয়ে। সেই সিনেমাগুলো কি এখন তাশকেন্তের সিনেমাহলগুলোয় দেখানো হবে? কোন ভাষায় দেখানো হবে বইগুলো? এখানে তো রাশিয়ান ডাবিং ছাড়া কোনও বিদেশি বই দেখানো হয় না। ইন্ডিয়া থেকে কারা কারা এসেছে ঐ সেলিব্রিটিদের মধ্যে? রেখা, শ্রীদেবী এরা যদি এসে থাকে? এদের কারওকে সামনা সামনি দেখতে পাওয়া যাবে না? কারা এসেছে? কোথায় নিয়ে গেল ওদের? সেই অ্যক্ট্রেসটার নাম যেন কী, আহা সেই যে অমর আকবর অ্যান্টনি তে ছিল যে মেয়েটা, সেই যে— অভি অভি ইসি জাগা মে এক লেড়কি দেখি হ্যায়, আহা দেখি হ্যায়, আহা দেখি হ্যায়… ইশ্ পেটে আসছে মুখে আসছে না নামটা। সে এলে দারুণ হবে।

পরের দিন রবিবার। দশটা এগারোটার আগে কেউ ব্রেকফাস্ট করে না। এমনি রবিবারে এগারোটার মধ্যেই গডউইন এসে পড়েছে আমার হস্টেলে। কী ব্যাপার, নাটকের মেয়ের সঙ্গে যোযাযোগ রাখার মত গর্হিত কাজ করতে ওর একটুও দ্বিধা হল না? সকলে মিলে যখন লেকচার দিচ্ছিল তখন তো সবই শুনছিল, নিজেও গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছে, এত তাড়াতাড়ি পাল্টি খেল ছেলেটা! গডউইনের মুখে সলজ্জ হাসি। এরা তো শনিবারের রাতে ঘুমোয়ই না বলে জানি, সারারাত মদ খায় হৈ হুল্লোড় করে। সেই ছেলে এত সকাল সকাল এত দূর থেকে এখানে এসেছে কেন, মতলব টা কী ওর? এই প্রশ্নটাই ওকে সোজাসুজি করে বসি। কান এঁটো করে হেসে ফেলে সে। একেবারে ধরা পড়ে যাবার হাসি। মতলব একটা আছেই, সেটা হচ্ছে আমায় হোটেল উজবেকিস্তানে নিয়ে যাওয়া, সেখানে টপ ক্লাস সেলিব্রিটিরা এসেছে, কাপুররা তো আছেই, আরো অনেক সেলিব্রিটি রয়েছে, কোলকাতা থেকে এক বেংগলি ম্যান ও এসেছে, সে অ্যাক্টর না অন্য কিছু সেটা গডউইন জানে না, গতকাল হোটেলে গেছল মদ গিলতে, মিলিৎসিয়া গেটের কাছে ঘেঁষতে দেয় নি। হাই সিকিউরিটি জোন এখন হোটেল উজবেকিস্তান। এখন আমি যদি ওর সঙ্গে যাই, তাহলে হয়ত ইন্ডিয়ান গার্লকে দেখে গার্ড বা মিলিৎসিয়ার মন নরম হতে পারে, অবশ্যই শাড়ি পরে যেতে হবে, শাড়ি না পরলে পাবলিক বুঝবে কেমন করে যে আমি জেনুইন ইন্ডিয়ান গার্ল কি না। ওরা যাবে ওখানে বিদেশিদের কাছ থেকে ব্ল্যাকে ডলার কিনতে, ওদেরকে হোটেলের ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার দায়িত্ব নিতে আমাকে বারবার রিকোয়েস্ট করল গডউইন মাথা নীচু করে। ওরা মানে? ও একা আসেনি! উঁহু, নীচে অপেক্ষা করছে আরও দুজন, ডলারের আশায় আশায় এই অবধি এসেছে। কিন্তু আমার এতে কী লাভ? আমার তো ব্ল্যাকে ডলার কেনার সঙ্গতি নেই, আমার নিজের কী উপকারটা হবে? প্রশ্নের উত্তর ওর ঠোঁটের গোড়াতেই রেডি ছিল — হোটেলের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে কত শত ফিল্ম স্টার, যাকে পছন্দ তার সঙ্গেই আলাপ করতে পারবে। এমন করে বলল গডউইন, এ যেন স্বয়ম্বর সভা, হোটেলে ঢুকে যাকে পছন্দ তার গলায় মালাটা পরিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। খদ্দরের একটা সাদা শাড়ি পরে চললাম ওদের সঙ্গে। হোটেলের কাছাকাছি আসতেই দেখি মিলিৎসিয়া এবং গার্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা লোকের মুখ দেখে কেমন চেনা চেনা লাগছিল, ওরা কানে কানে আমাকে সাবধান করে দেয়, লোকটা কেজিবির এজেন্ট। দরজার কাছটায় ঝাঁকে ঝাঁকে রূপসী মেয়ে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ভেতরে ঢুকবার পার্মিশান নেই। গলায় আইডেন্টিটি কার্ড ঝোলানো না থাকলে অ্যাডমিশন প্রোহিবিটেড।

গডউইনরা ফিসফিসিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ভেন্ট্রিলোকুইস্টদের মত করে আমার কানের পাশে বলে যায়, “কিসি তরফ মাৎ দেখনা, সিধা চলা যাও, ইয়ে সারে প্রসটিটিউটসকো ইগনোর করকে সিধা গেট কে সামনে চলো স্মার্টলি”। আমি ওদের নির্দেশ মেনে সোজা গেটের কাছে গিয়ে গার্ডকে উপেক্ষা করে গটগটিয়ে ভেতরে ঢুকে যাই, গডউইনকে গেটে আটকে দিলে পেছন ফিরে গার্ডকে হাতের ইশারা করে ইংরিজিতে বলে দিই যে ও আমার সঙ্গে আছে। বাকি দুজনকে কিছুতেই ঢুকতে দেয় না গার্ড। এই প্রথম ঢুকলাম হোটেলটার ভেতরে। উচ্ছ্বাসে আত্মহারা গডউইন আমার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে, “সাড়ি ইজ ইয়োর পাসপোর্ট অ্যান্ড ইউ আর মাই পাসপোর্ট”। অল্প সোজা গেলেই নাক বরাবর ডাইনিং হল। গডউইন সব চেনে। হলের ভেতর অতিথিরা লাঞ্চ করতে বসেছে, কিন্তু হলের দরজায় আবার আটকে দেয় গেটকীপার, ভেবেছে আমরা খেতে ঢুকছি বুঝি। আমাদের গলায় তো কার্ড ঝুলছে না। খোলা দরজার বাইরে থেকে উঁকি ঝুকি মেরে গডউইন একজনকে দেখতে পায়, গেটকীপারকে বলে, “ঐ তো ওঁকে খুঁজছি আমরা”। বেশি দূরে নয়, কয়েকটা টেবিল পরেই দেখতে পাই দুজন বসে খাচ্ছে। একজন যুবক, তার মুখোমুখি আর একজন আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসা, তার টাক দেখা যাচ্ছে। গডউইন আমাকে বলে, “ক্যান ইউ রেকগনাইজ দেম? দে আর বেংগলিজ”। ঐ যে টাক মাথা লোকটা বসে খাচ্ছে সম্ভবত তার সঙ্গে কথা বললেই কাজ হবে, তাকেই ও কাল দেখেছে। ওরকমভাবে ওদের দেখে হাতটাত নেড়ে কথা বলছি দেখে সেই যুবক খাওয়া ছেড়ে উঠে এল দরজার কাছে, আমাকে দেখে পরিস্কার বাংলায় বলল, “আপনারা কি কাউকে খুঁজছেন”? গডউইন বাংলা বোঝে না, আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল আবার। যুবকটিকে আগে কখনও দেখিনি, সে সপ্রতিভভাবে বলল, “আমাকে কী করতে হবে, অটোগ্রাফ চাই নাকি”? বললাম, “না অটোগ্রাফ না, ঐ ওঁকে একবার ডেকে দেবেন”? ভদ্রলোকটি এর মধ্যে এদিকে ফিরে তাকিয়েছেন, হাত তুলে ডাকলেন ওঁর টেবিলে। দেখলাম খাওয়া প্রায় শেষই হয়ে গেছে ওঁদের। গডউইন ধরা গলায় বলল, “স্যার উই আর ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস হিয়ার, আই অ্যাম গডউইন অ্যান্ড শী ইজ…”। যুবক সেখানে দাঁড়ালো না, ঘরে যাচ্ছে বলে চলে গেল সেখান থেকে। গডউইন আবার ভেন্ট্রিলোকুইস্টদের মত করে ধমকালো আমাকে, “অটোগ্রাফ লে নে মে কেয়া হর্জ থা”! টাক মাথা ভদ্রলোক জানালেন, তিনি বাংলা সিনেমার ডিরেক্টর, ঐ যুবকটি ওঁর লেটেস্ট বইয়ের নবাগত নায়ক, বইটা দেশে প্রাইজ পেয়েছে, এখন ফেস্টিভালে ওটা নিয়ে এসেছেন ওঁরা দুজন। নিজের পরিচয়ও দিলেন, গডউইন বাংলা সিনেমার জগতে সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কারও নাম জানে না, কিন্তু আমি তো এঁর বানানো একটা বই বিদেশযাত্রার আগেই দেখে ফেলেছি। ইনি আর্ট ফিল্ম বানান। লেটেস্ট বইটার নাম “কুঠার”, জানালেন নির্দেশক তারাচাঁদ চক্রবর্তী। খাবার টেবিলেই আলাপ এগোতে লাগল আমাদের। “বাঃ বাঃ কী পড়ো তোমরা? গডউইন ডাক্তারি পড়ছ? বাঃ, কোন ইয়ার? আর তুমি কী পড়তে এসেছ? বাঃ খুব ভাল। নাটক নিয়ে পড়বে এতো বেশ আনন্দের কথা”।

আমি উৎসাহ পাই। বলি, “জানেন আপনার সেই সিনেমাটা দেখেছি যেটায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছিলেন, ওঁকে আমি মনে মনে গুরু মানতাম, কিন্তু উনি তো মারা গেলেন, তবু আমি অভিনয় শিখব বলে জেদ করে এখানে এসেছি, …”। উনি মন দিয়ে আমার কথা শোনেন, তারপর গডউইনের সঙ্গেও কথা বলেন, গডউইন ডলারের প্রসঙ্গটা কীভাবে তুলবে বুঝতে পারছে না, ইনি কতটা পয়সা ওয়ালা লোক, কত ডলার ভাঙাবেন, আদৌ ভাঙাবেন কি না কিছুই আঁচ করা যাচ্ছে না। আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য গডউইন জানতে চায় আরও ইন্ডিয়ান আছেন কিনা যাদের সঙ্গে উনি আলাপ করিয়ে দিতে পারেন। খুব বিনয়ের সঙ্গে কথা বলে গডউইন। রিস্ট ওয়াচটা দেখে নিয়ে তারাচাঁদবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েন, বলেন, “চলো লবিতে দেখা হয়ে যেতে পারে, জয়া শুড বি দেয়ার বাই নাও”। উনি লবির দিকে এগিয়ে যান আমরা পিছুপিছু ফলো করতে থাকি, গডউইন বলে, “ও মাই গড, জয়াপ্রদা ইজ মাই টপ ফেভারিট, রিমেমবার দ্যাট শরাবিওয়ালা সং? মুঝে নওলখা মাংওয়া দে রে ও সঁইয়া দিওয়ানে, হোয়াট অ্যা ফিল্ম ইয়ার! আই হ্যাভ সীন ইট থ্রি টাইমস”।

লবিতে খুব কম লোক, একজন কি দুজন। রিসেপশান ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে শাড়িপরা এক ভদ্রমহিলা ডেস্ক ক্লার্কদের কিছু বলছিলেন। তারাচাঁদবাবু আমাদের নিয়ে বসলেন সোফায়। দূরে করিডোর দিয়ে পাঞ্জাবি কুর্তা পরা একজন রোগামতন লোক হেঁটে আসছে মনে হল। রিসেপশানে কথা শেষ করে শাড়িপরা ভদ্রমহিলাটি এদিকে ঘুরতেই তারাচাঁদবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন, “জয়া! এই দেখ একজন বাঙালি মেয়ে এসেছে দেখা করতে”। কাকে ছেড়ে কাকে দেখব? তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছি। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না, ইনি তো নওলখাওয়ালা জয়া নন, ইনি তো জয়া ভাদুড়ি! সেই রোগা লোকটিও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন একদম আমার সামনে। তারাচাঁদবাবু আমাদের পরিচয় দিচ্ছেন এঁদের সঙ্গে, আমি ঢোঁক গিলে সেই রোগা লম্বা লোকটিকে বলে ফেললাম, “এক্সকিউজ মী— ইয়োর অটোগ্রাফ প্লিজ…”। কিন্তু হাতের কাছে কাগজ কলম কিছু নেই, এক লাফে রিসেপশন থেকে এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিলাম, কলম ওঁর নিজের কাছেই ছিল। রিসেপশানের ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে খশখশ করে সেই কাগজে সই করে দিলেন অমিতাভ বচ্চন।চলবে...

সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৩:০০735830

সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৩:০০735830- গান ও নদী—তোমরা গান গাইতে পারো?

লোকটা জিগ্যেস করেছে রাশিয়ানে, কিন্তু বাক্যটার বাংলা অনুবাদ করলে এরকমই দাঁড়ায়। বিকেলের আলো কমে আসছে, প্রশ্নটা করে লোকটা আমাদের কাছে এগিয়ে এল। আমরা দুজন। ফেরেসালাম আমার পাশে দাঁড়িয়ে। লোকটার পরণে কোট প্যান্ট, মাথায় কাঁচাপাকা ঝাঁকড়া চুল, বয়স তার পঞ্চাশও হতে পারে আবার ষাটও হতে পারে। প্রশ্নটা করবার পর থেকে সে মিটমিটিয়ে হাসছে, দুচোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দুজনকেই যেন জরিপ করে নিচ্ছে। ফেরেসালাম আমার ফ্রকে টান দেয়, অস্পষ্ট করে ইংরিজিতে বলে, লেটস্ গো। আসলে ও বলতে চাইছে, চল্ পালাই এখান থেকে। তবু আমরা নড়তে পারি না। আমাদের পা যেন পাথরের মত ভারি হয়ে গেঁথে রয়েছে মাটিতে। লোকটা হাতের ইশারা করে আমাদের ডাকে, মুখেও বলে, এসো ভেতরে এসো। তার পেছন পেছন আমরা যেন হিপনোটাইজড হয়ে চলতে থাকি। লতানে গোলাপে মোড়া লোহার দরজাটা ঠেলে, আরও একটু এগিয়ে তিনচার ধাপ সিঁড়ি বেয়ে কাঠের দরজা খুলে বাড়িটার ভেতরে নিয়ে যায় সে আমাদের। ফের সে আমাদের প্রশ্ন করে, — তোমরা কি গান গাইতে জানো?ঘরের মধ্যে একটা পিয়ানো। সিনেমায় সাধারণত যেসব প্রকান্ড হাপরের মত ডালা খোলা পিয়ানোর সামনে বসে নায়ক নায়িকারা গান করে তেমন পিয়ানো এটা নয়, এটায় ডালার অংশটা বাদ, পরে জেনেছিলাম এগুলোকে ভার্টিকাল পিয়ানো বলে। ঘরে আমাদের তিনজনকে বাদ দিলে আরও মানুষ রয়েছে। চারজন কিশোর কিশোরী সেই পিয়ানোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে গানের খাতা হাতে নিয়ে। এদের গান শুনেই পথ চলতে চলতে আমরা থমকে দাঁড়িয়েছিলাম বাড়িটার বাইরে। জানলা দিয়ে আমাদের দেখতে পেয়ে গানের মাস্টার মশাই তাই দৌড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এখন অবশ্য এরা গান গাইছে না। ঘরে আরও কিছু বাদ্য যন্ত্র রয়েছে যেগুলোর নাম আমি জানিনা। মাস্টারমশাই ঘরের সবার সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিজের নাম বললেন আলফ্রেদ গ্রেগরিয়েভিচ, তারপর ছাত্রছাত্রীদের বললেন গান ধরতে। একজন পিয়ানোর সামনে টুলটায় বসে বাজাতে লাগল, বাকিরা দাঁড়িয়ে। গান শুরু হয়ে গেছে — রো ও দিনা… ভি লি কা ই য়া মাইয়া রো ও দি না.. (বাংলা করলে দাঁড়ায়, জন্মভূউমি… ম হা আন আমার জন্মভূউমি…)।

খুবই দেশাত্মবোধক গান, মহতী জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা জানানো হয়েছে গানের কথায়, কিন্তু বাপরে কী কণ্ঠ এদের, যেন অপেরা হচ্ছে! আওয়াজে কেঁপে যেতে হয়, তেমনি গম্ভীর সুর। কায়দা করে ঝুঁকে পড়ে গুনতে চেষ্টা করছি কতগুলো অক্টেভ ঐ পিয়ানোর। সাড়ে সাতটা অক্টেভ, অর্থাৎ সাতের বেশি আটের চেয়ে কম। দু কলি গাওয়া হলে তিনি হাতের ইশারা করতেই গান থেমে গেল। আলফ্রেদ গ্রেগরিয়েভিচ আমাদের দিকে ফিরে বললেন— গাও না, তোমরাও গাও এবার।

এখন ফেরেসালাম আমতা আমতা করে মুখ খুলল, — না মানে, আমরা তো গান গাইতে জানি না।

— গান সবাই জানে।

মাস্টারমশাই আমাদের গানের পরীক্ষা না নিয়ে ছাড়বেনই না। একটা টিপয়ের ওপর রাখা রয়েছে টিপট, কাপ, প্লেটে কয়েক টুকরো প্লাম কেক। সেই দিকে নজর ঘুরিয়ে দিয়ে লোভ দেখাতে লাগলেন, গান গাইলে প্লাম কেক দেবেন বলে। নিজেই আআআ করে একটা স্বর গেয়ে বলেন, এইটে গাও, আআআ। ফেরেসালাম মুখ খোলে না। আমি গেয়ে উঠি আআআ। উঁহু আরো জোরে, আরো জোরে গাও! উনি পেটের নাভির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, ওখান থেকে উঠে আসবে আওয়াজ, গাও, আবার গাও, এইতো, হচ্ছে হচ্ছে, হবে না মানে? এমনি করে বেশ কিছুক্ষণ চলল। প্রথম দিকে একটু হাঁফিয়ে যাচ্ছিলাম, ক্রমশ কায়দাটা মনে হল একটু একটু ধরতে পারছি তবে এ জিনিস একদিনে হবার নয়, অনেক চেষ্টা লাগবে, অনেক রেওয়াজ করলে পরে পেট থেকে যেন উঠে আসবে আওয়াজ। উনি বলে দিলেন, প্রত্যেক মঙ্গল আর শুক্রবারে চলে আসবে বুঝেছ, এই নাও কেক, এই গানের ইস্কুলের নাম নারোদনাইয়া ফিলার্মোনিয়া, মনে থাকবে তো?মাস্টারমশাইকে একবাক্যে কথা দিয়ে দিই, নিশ্চয় আসব নিয়মিত। ওখান থেকে বেরিয়ে আসবার পরে লক্ষ্য করি ফেরেসালামের মুখ গম্ভীর। ও এমনিতেই কথা বলে খুব কম। আমরা একই ক্লাসে পড়ি, ইথিওপিয়ার মেয়ে ফেরেসালাম। আরও একজন ইথিওপিয়ান আছে আমাদের ক্লাসে, সে ছেলে। আশেনাফি। আশেনাফি যেমন ছটফটে, ফেরেসালাম তেমনি শান্ত, একেবারে বিপরীত চরিত্র। কী হলো তোর বলতো? ও কিছু বলে না, কিছুক্ষণ পরে আবার বলি, বলবি তো কেন এমন চুপ মেরে রয়েছিস। ও শান্ত স্বরে বলে, —দেখলি কত দেরি হয়ে গেল, এখন হস্টেলে ফিরে কত কাজ বাকি পড়ে রয়েছে।

—জানিনা আবার! এখন আমাদের পড়াশুনোর চাপ নেই বললেই হয়, কেবলই তো ভাষা শেখা, সন্ধেবেলা রান্নাবান্না গল্পগুজব হৈহল্লা ছাড়া কীই এমন দরকারি কাজ থাকে যে দেরি হলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে!

ও আর কোন কথা বলে না। আমরা পা চালিয়ে ফিরতে থাকি।আসলে আমরা বিকেলের দিকটায় বেরিয়েছিলাম একটু কেনাকাটি করতে। ফেরেসালামের কিনবার দরকার ছিল চুলে দেবার তেল, ও মাথায় মাখে ভিটামিন এডি অয়েল, যে তেল কৌটোর তলানিতে এসে ঠেকেছে। স্প্রীংএর মত কুঁচকোনো আফ্রিকান চুলের যত্নের জন্য চাই ভিটামিন সমৃদ্ধ পুষ্টি জোগানো তেল। সেই স্পেশাল তেলের সন্ধানে অনেক দোকান ঘুরেছি, মনোমত কিছুই পাওয়া যায় নি, পথের ধারে ছোট ছোট রাসবেরির ঝোপে সদ্য ফল ধরেছে, রং তখনও সাদা, সেসবই তুলে তুলে খেতে খেতে ফিরছিলাম এ গলি সে গলি দিয়ে ঘুরে ঘুরে। হঠাৎ গান শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, আলাপ হল আলফ্রেদ গ্রেগরিয়েভিচের সঙ্গে। এই দেশে, এই তাশখন্দ শহরে তো দেখতে দেখতে ছমাসের ওপর কেটে গেছে। বুক ঠুকে যেখানে সেখানে একা বেরোতে পারি, এখন আমরা গড়গড় করে রাশিয়ান বলতে পারি, পড়তে পারি, লিখতেও পারি মোটামুটি ভালই। শীতকাল প্রায় শেষই হতে চলল। জীবনে প্রথম তুষারপাত দেখেছি গত অক্টোবরে। তুষার জমে জমে সাদা করে ফেলেছিল শহরটাকে। যেদিকে চোখ যায় শুধু বরফ। সেই বরফ গলে যায়, আবার পড়ে জমে গলে, ফের পড়ে, বাতাস পরিষ্কার হয়ে যায়, ঠাণ্ডায় কাঁপি, অনভ্যস্থ পায়ে হাঁটতে গিয়ে জমে যাওয়া কঠিন বরফের ওপর পা হড়কে আছাড় খাই, মানিয়ে নিতে থাকি শীতপ্রধান দেশের আবহাওয়ায়। শীতের ছুটি ছিল দু সপ্তাহের। ফ্যাকাল্টির নিয়ম মাফিক আমাদের সবাইকে নিয়ে গেল স্যানাটোরিয়ামে, শহর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের ওপরে। জায়গাটার নাম চির্চিক। সেখানে দুটো সপ্তাহ কেটেছে খেয়ে দেয়ে ঘুরে বেড়িয়ে সিনেমা দেখে। রোজ রাতে একটা করে সিনেমা, তার মধ্যে অধিকাংশই হরর ফিল্ম। সেই রাতের শোতে আমার জীবনের প্রথম দেখা হরর ফিল্মের নাম —ভী। নিকোলাই গোগোলের লেখা গল্প থেকে, বেশ পুরোনো ফিল্ম, ১৯৬৭ সালে তৈরি। কিন্তু তা হলে কী হবে? সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে স্যানাটোরিয়াম অবধি হেঁটে আসবার পথটা বনের মধ্যে দিয়ে। সে পথে কোনও বাতি নেই। অল্প স্বল্প চাঁদের আলো পড়ছে বরফের ওপর। পাঁচ ছজনের ছোট ছোট দল বানিয়ে আমরা বেয়ে উঠছি পাহাড়ি রাস্তা। রাত হয়ত বারোটা কি একটা। সিনেমার সব ডায়ালগ বুঝতে না পারলেও ভয়ের দৃশ্যগুলোর জন্য তো আর ভাষা জানতে হয় না। সেই থমথমে আবছা অন্ধকার পথে যেই কোনও গাছের ডাল থেকে ছপাৎ করে বেশ খানিকটা তুষার পড়ল, আমরা কেঁপে উঠছি সবাই অস্ফুট আর্তনাদে। টাটকা দৃশ্যগুলো মনে করতে না চাইলেও বেশি বেশি করে মনে পড়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে কেউ আবার বদমায়েসি করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। তখন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলেও ঘর থেকে বেরিয়ে একা একা টয়লেট যেতে পারি না। আমার রুমমেটদেরও একই দশা। শোবার ঘরগুলো পরপর সারি দেওয়া লম্বা করিডোরে, সেখানে সারারাত জ্বলছে খুব অল্প পাওয়ারের লাইট, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত স্পষ্ট দেখা যায় না ঐ আলোয়। করিডোরে একটু পরে পরেই লম্বা লম্বা কাচের জানলা, ছোট ছোট গোল টেবিলের ওপর রাখা ফুলদানিতে নানারকমের লিলি ফুল। সেই সব পেরিয়ে যেতে হবে টয়লেট। লিলি ফুল দেখলেই মনে পড়ে যায় হরর ফিল্মের সেই সীনটার কথা যেখানে গির্জাঘরের বেদীতে রাখা সুন্দরী মেয়েটার মৃতদেহের কাছে হুবহু এই রকমেরই সাদা সাদা লিলি। মেয়েটার মাথায় হলুদ-সাদা ফুলের মুকুট পরানো। হিরো যখন একা একা বেদীটার কাছে গিয়ে মেয়েটার মুখের দিকে ঝুঁকে কীসব বলছিল, মৃত মেয়েটার বন্ধ দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল জল, যা মুহূর্তের মধ্যে বনে গেছল রক্ত! ওরে বাবারে! আমি সারারাত জেগে কাটিয়ে দেব কিন্তু ঐ করিডোর পেরিয়ে টয়লেট যাওয়া অসম্ভব। ঘরের মধ্যে আমরা কেউ কাউকে বলতে পারিনা যে সবাই জেগে রয়েছি, সবারই হিসি পেয়েছে। ঐ দুটো সপ্তাহেই আমরা সবাই সবার বন্ধু হয়ে যাই, সেই স্যানাটোরিয়ামেই। সেখানেই আমরা হাঁটতে হাঁটতে আবিষ্কার করে ফেলেছি একটা সরু নদী। পরে জানতে পারি নদীটার নামও জায়গাটার নামে— চির্চিক। অত ঠাণ্ডাতেও নদীটার কাছে গিয়ে কান পাতলে জলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, সবটা জমে যায় নি, বরফের তলা দিয়ে কুলকুল করে জল বয়ে যাচ্ছিল, ঝরঝর করে লাফিয়ে পড়ছিল নদীবক্ষের নীচের দিকের পাথরগুলোর ওপর। চুপ করে দেখবার মত ধৈর্য বা সময় হাতে থাকত না। আমাদের দলটা তখন দাঁড়িয়ে থাকবার মত বিরক্তিকর কাজ করত না, হাঁটতে হাঁটতে খুঁজতাম আরও আকর্ষণীয় কিছু। সেই দলে কি ফেরেসালাম একবারও থাকেনি? মনে পড়ে না ঠিক করে। আজ নাহয় বাবা তুই চুলের তেল পাস নি দোকানে, তা বলে অত মুষড়ে পড়বার কী আছে, অ্যাঁ?

মঙ্গল এবং শুক্র, বার দুটো বিলক্ষণ মনে আছে। কদিন পেরোতেই বিকেলবেলা ক্লাসের পর ফেরেসালামের ঘরের দরজায় টোকা দিয়েছি। ঘরে ওর তখন দুজন রুমমেট এবং একটা অচেনা ছেলে। ফেরেসালাম এক ডেচকি স্প্যাগেটিসেদ্ধ নিয়ে ঢুকল মিনিটখানেকের মধ্যেই। টেবিলের ওপর নানারকম নাম না জানা মশলা। সেইসব মশলা মেশাতে শুরু করল গরম স্প্যাগেটিতে। আমাকে বলল, তুইও খাবি কিন্তু।

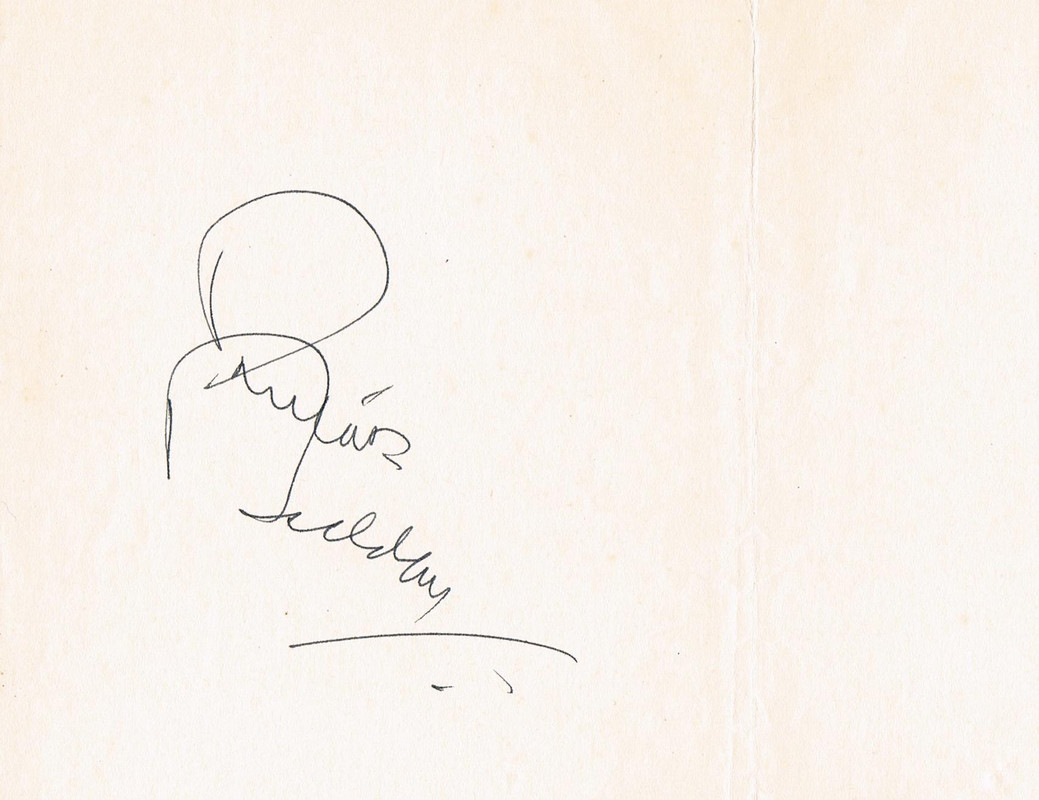

— খাব কী রে এখন, গানের ইস্কুলে যাবি না!

কোনও উত্তর দেয় না সে। রুমমেট দুজনের একজন পানামার মেয়ে, ড্যানেলিস রোমানো। অন্য মেয়েটা ইথিওপিয়ার, যে সেই অচেনা ছেলেটার সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে বসে আছে, আমাকে দেখে একটু হেসেছিল যখন ঘরে ঢুকেছিলাম। আমি আবার তাড়া দিই ফেরেসালামকে, পাঁচটার মধ্যে পৌঁছতে হবে তো, তোর রান্নাবান্না কতটা বাকি? শান্ত হয়ে সে উত্তর দেয়, আজ যেতে পারছি না, আজ আমার রান্না করার ডিউটি। অদ্ভুত তো! আমি রেগে যাই, বিরক্ত হই। তবু বলি, পরেরদিন অন্য কাউকে ডিউটি দিবি। ও সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। বেরিয়ে আসবার সময় দেখি ওর রুমমেট ও সেই ছেলেটি চুমু খেতে ব্যস্ত, ড্যানেলিস আমার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে।প্রথম শীত ১৯৮৫ ( আসলে, জীবনের উষ্ণতম দশটি শীতের প্রথমটি)। পেছনের সারিতে বাঁদিক থেকে – আমজাদ, জামিলা, গাসান, করিমা, আশেন্নাফি, ফেরেসালাম, আমি, (বাকিদের নাম মনে পড়ছে না)।সামনের সারিতে বাঁদিক থেকে – আব্দুররজ্জাক, মানুয়েল, (নাম মনে নেই) ও কেনেত।রাস্তায় বেরিয়ে খেয়াল হয়, আরে, এ কদিন তো গানটা প্র্যাক্টিস করা হয় নি, গলাও একদম সাধা হয় নি, সেই আআআ করে একেবারে শরীরের ভেতর থেকে আওয়াজ বের করা। বেমালুম ভুলেই গেছলাম। যদি মাস্টারমশাই বুঝতে পেরে যান যে ফাঁকি দিয়েছি! কী আর করা যাবে, যা হবার হবে, দৌড়তে দৌড়তে যাই, রাস্তাটা ভালমত মনেও পড়ে না, কিন্তু জেদ চেপে গেছে লতানে গোলাপে মোড়া সেই লোহার গেট খুঁজে বের করবই। সেদিন আলফ্রেদ গ্রেগরিয়েভিচকে একটু দুর্বল কেমন যেন অসুস্থ মনে হয়, তবু আমাদের গানের ক্লাস, গলা সাধা সবই হয়। ঐ চারজন ছাত্রছাত্রী অদ্ভুত ভাল গায়, ওরা সবাই কনসেরভাতরিয়াতে ভর্তি হবে বলে তৈরী হচ্ছে। কনসেরভাতরিয়া হচ্ছে মিউজিকের ইউনিভার্সিটি। ক্লাসের শেষে চুপিচুপি ওঁকে জিগ্যেস করি, কত মাইনে দিতে হবে এখানে? উনি হো হো করে হেসে বলেন, — কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, যাও বাড়ি যাও এখন।

বাড়ি মানে হস্টেল অবশ্য তখনই ফিরি না। আরো অলি গলি হাঁটি। আমাকে তো আর ঘরে ফিরে রান্না করতে হয় না। যখন খুশি খাই, যা বানাতে পারি তাই ই খাই। ভাগ্যিস ঐ ইন্ডিয়ান দুজনের সঙ্গে খাই না, তাহলে পালা করে করে রান্নার ডিউটি পড়ত। গানের ইস্কুলের সরু গলিটা এঁকে বেঁকে গিয়ে পড়েছে একটা সরু রাস্তার ওপরে। এ পথে কোনও দিন আসিনি আগে। আর কী আশ্চর্য ব্যাপার! সরু রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা নদী। একদম চওড়া নয়, সরু মত নদী। দেখলে মনে হবে নালা বুঝি। না, এ নালা নয়। একটু দূরেই রয়েছে একটা ছোট্ট সেতু, পায়ে হেঁটে পার হবার সেতু। নদীর দুপারেই গাছ। কী নাম এই নদীর? পথে লোকজন তেমন নেই, মানে প্রাপ্তবয়স্ক লোক নেই। কতগুলো বাচ্চা ছেলে মেয়ে ছুটে ছুটে খেলছে একটু দূরে। ওদের জিজ্ঞেস করা যাবে না। এত সুন্দর একটা নদী ছিল এত কাছে, অথচ তা জানতামই না এতদিন? একটু হেঁটে এগিয়ে একজন বুড়িকে দেখতে পাই। বলি,— নমস্কার, মাফ করবেন, একটা কথা জানতে চাই, কী নাম এই নদীর?

বুড়ি সম্ভবত রাশিয়ান ভাল জানে না, তবু ভুরু কুঁচকে শুনে বুঝে ফেলে আমার প্রশ্ন। একগাল হেসে নদীটার দিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বলে— চির্চিক।

জানতে পারিনি যে সেদিনই ছিল আমার শেষ গানের ক্লাস। নদী আবিষ্কারের সঙ্গে এও বুঝে ফেলেছিলাম যে পৃথিবীটা সত্যি সত্যিই গোল। যে নদীকে তুমি দুমাস আগে দেখে এসেছ চল্লিশ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যেতে, সে ই চুপিচুপি এসে উপস্থিত নির্জন রাস্তার ধারে। কেউ তোমাকে আগে থেকে বলে দেয় নি যে এই পথ ধরে সিধে হেঁটে গেলেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় আমার সঙ্গে আর কেউ রইল না সাক্ষী হয়ে। তা হোক গে, আকাশের আলো যখন একেবারে পড়ে যায় নি তখন পিছুটানই বা কীসের? আরেকটু হেঁটে দেখা যাক আরও কী কী আছে এই নদীর ধার ঘেঁষে। ডানহাতে নদীটাকে রেখে চলতে থাকি। চমৎকার বাঁধানো রাস্তা। বাঁদিকে গাছপালার আড়ালে বাড়ি টাড়ি রয়েছে। আরেকটু এগোলে রাস্তা একটু সরু হয়ে যায়, সরু রাস্তা এসে পড়ে একটা বাগানের মত জায়গায়। বাগান মানেই এমন নয় যে পথ ওখানেই শেষ, বাগান পেরিয়ে গেলে ফের রাস্তা পাওয়া যাবে দেখা যাচ্ছে। নানানরঙের গোলাপের গাছ দিয়ে বাগানটা খুব সুন্দর করে সাজানো। ফুটে রয়েছে আরও অনেক ফুল যাদের নাম আমি জানিনা। আর রয়েছে কিছু গাছ, যাতে ফুল নেই। এমনি একটা গাছের পাতা দেখে চমকে উঠতে হয়, সে পাতা সবুজ নয়, হালকা নীলচে আভা। যদিও এপাশটা ছায়া ছায়া মত, তবুও সবুজকে নীল ভেবে ভুল করবার মত খারাপ চোখ তো আমার নয়। হাতে ধরে দেখি, সত্যিই নীল। একটু মোটা, ফোলাফোলা মত পাতা, পাথরকুচি পাতার মত অনেকটা। যাক, এটাও আবিষ্কার করা হয়ে গেল। সঙ্গে কেউ আসেনি ভালই হয়েছে। নিজের ইচ্ছে মত হাঁটব। বাগানটা আসলে একটা মস্ত বাড়ির সঙ্গে জোড়া। একটা দরজাও দেখা যাচ্ছে বাঁদিকে, দরজার পাশে পাথরের ফলক। এগিয়ে গিয়ে পড়তে চেষ্টা করি কী লেখা রয়েছে। পরপর দুটো ভাষায় লেখা, একপাশে উজবেক ভাষায়, অন্যপাশে রাশিয়ানে। ফলকটা পড়ে নিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না, ঠিক পড়ছি তো? এসব কী হচ্ছে এই বিকেল থেকে! আবার পড়ি। এটাই তো থিয়েটারের ইনস্টিটিউট! আমি তো এখানেই থিয়েটার শিখতে চাই, এটাই তো আমার আসল পরিকল্পনা। যে কথা আমার ক্লাস টিচার ছাড়া কেউ জানে না, সেইটের জন্য আমাকে উঠে পড়ে লাগতে হবে এবার। আমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাই না, আমি অভিনয় শিখতে চাই। আমি অভিনেত্রী হব। বুকের ভেতরে ধুকপুক করে। মাথা তুলে বাড়িটার দিকে তাকাই এবার ভাল করে, এই গেটটা হচ্ছে পেছনের গেট, সামনের দিকেও গেট থাকবে, সেই গেটে যাবার জন্য নিশ্চয় অন্য দিকে রাস্তা আছে। না, আজ এইটুকুই থাক। নীল গাছগুলো পেরিয়ে বাগানের শেষে অন্য রাস্তাটা ধরে যখন বেরিয়ে যাচ্ছি সেদিকে নদী দূরে সরে যাচ্ছে, এই রাস্তাও সোজা চলেছে বড়ো রাস্তায়, যে দিকে গেলে বিশাগাচের ট্রলিবাস ধরা যাবে।

পরের দিনও ফেরেসালাম যেতে চায়নি আমার সঙ্গে। সরাসরি বলে দিল, কী লাভ আছে ওখানে গিয়ে, সে তো ডাক্তারি পড়বে বলে এসেছে এদেশে, ঐ ভূতুড়ে পরিবেশ, ঐ পাগলাটে গানের মাস্টার, এসব তার সুবিধের ঠেকে নি। একা একাই চলে গেলাম। লতানে গোলাপে মোড়া লোহার গেট আজ বন্ধ। উঁকি ঝুকি মেরে দেখতে চেষ্টা করলাম ভেতরে আলো জ্বলে কিনা, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করি গানের আওয়াজ একটুও যদি শুনতে পাই। সব নিস্তব্ধ। কেউ কোত্থাও নেই যে জিগ্যেস করব। আবার কি আসব পরের দিন? মাস্টারমশাই কি অসুস্থ? হতেও পারে। বেশ বলেছিল ফেরেসালাম, ভূতুড়ে পরিবেশ। ভূতই তো। ভূতের রাজাও বলা যায়। ভূতের রাজার আশীর্বাদে এই গুপী গাইনটার হেঁড়ে গলার যদি কিছুটা উন্নতি হতো! কিন্তু বরাতে নেই।বিশাগাচের মোড়ে মস্ত একটা বাজার আছে। বেশ পুরোনো বাজারটা। সন্ধে হলে নিয়ম মত বাজার বন্ধ হয়ে যায়, যেমন আর সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় সন্ধে সাতটা বাজতে না বাজতেই। বিশাগাচের মোড়ে তাই বাজার বন্ধ হবার ব্যস্ততা। কম করে জনা তিরিশেক লোক ব্যস্ততার সঙ্গে বাজার করে বেরিয়ে আসছে বাসস্টপের দিকে। সবার হাতেই কম বেশি মালপত্তর। তবে মূল বাজারটা বন্ধ হলেও বিক্রিবাট্টা এখনি পুরোপুরি বন্ধ হবার নয়। বাজারের সামনে ফুটপাথে ছোট ছোট পসরা সাজিয়ে বসতে শুরু করেছে কিছু দোকানি। বাজার বন্ধ হবার পরেই এদের ব্যবসা শুরু হয়। কেউ বিক্রি করছে ফুল, এক বুড়ির টুকরিতে রয়েছে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা গরম সামসা। বাজারের গেটের পাশে ছুরি শান দেবার দোকানটা বন্ধ হয়ে গেল এইমাত্র। পরপর এসে উপস্থিত হচ্ছে গাজরের স্যালাদ বিক্রেতা, কেউ বেচছে ঠোঙায় ভরে সদ্য রোস্ট করা গরম গরম সূর্যমুখীর বীজ। আমি ঝুঁকে পড়েছি বিশ পয়সার সামসা কিনতে। ভেড়ার মাংস আর চর্বি দেওয়া গোল প্যাটিসের মত দেখতে এই সামসা, বুড়ি দরদ দিয়ে মশলার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল সামসার ওপর। দুতিনটে ছেলেকে দেখলাম ব্যস্ত হয়ে ট্যাক্সি ধরবার চেষ্টা করছে। ফাঁকা ট্যাক্সি নেই তবু চেষ্টা করে যাচ্ছে, কোন গাড়ি কাছ দিয়ে গেলেই হাত তুলছে থামানোর চেষ্টায়। ওদের ছটফটে ভাব দেখেই আরেকটু নজর করে দেখলাম এরা তো সব আমাদের হস্টেলের ছেলে। সব কটার নাম জানিনা তবে একজন আমার ক্লাসমেট, ইরাকের ছেলে গাসান, গাসান আবিদ কাতার। আমাকে দেখতে পেয়েও ওরা যেন চিনতে চায় না। থেমে যায় একটা গাড়ি, ওরা হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে গাড়িটার মধ্যে। গাড়ি ছেড়ে দেয়, জায়গাটা ভরে থাকে সেন্টের গন্ধে। জানি ওরা কোথায় চলেছে এত তাড়াহুড়ো করে। একদম সঠিক ঠিকানাটা বলতে পারব না যদিও, ওরা গেল কোনও একটা দামি রেস্টুরেন্টে, সেখানে গিয়ে খানাপিনা করবে নাচবে, রেস্টুরেন্টের গায়কের হাতে এক মুঠো নোট গুঁজে দিয়ে পছন্দের গান গাওয়াবে, ইচ্ছুক মেয়েদের ডেকে আনবে নিজেদের টেবিলে, মাতাল হয়ে অনেক রাতে টলতে টলতে ফিরে আসবে হস্টেলে। গাসান অর্ধেক দিন ক্লাসে আসে না, ঘুম থেকেই উঠতে পারে না সকালে। আশেনাফির সঙ্গে একদিন কী একটা ব্যাপারে কথা কাটাকাটির পর হাতাহাতি মারামারি হচ্ছিল, তখন এসব কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল আশেনাফি। গাসানও কম যায় না, খোঁটা দিয়েছিল আশেনাফিকে গরীবের দেশ ইথিওপিয়া বলে, বলেছিল, তোরা তো খেতেই পাস না, তোদের দেশে না খেয়ে দুর্ভিক্ষে মরছে লোক। পকেট থেকে কয়েকটা রুবলের নোট বের করে বলেছিল, ডোনেশান চাই? মারামারি থেমে যায় এরপর। আশেনাফি চেঁচিয়ে জবাব দিতে পারেনি আর, কেবল ফ্যাকাশে মুখটা হাসি হাসি করবার মত করে আস্তে আস্তে বলছিল, ওদের তো তেল বেচে এত টাকা, যেদিন সব তেল ফুরিয়ে যাবে সেদিন টেরটি পাবে। সমর্থন পাবার প্রত্যাশায় আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল সে। আমরা চুপ করেছিলাম। কতটা তেল, সে তেল বেচতে বেচতে কত দিনে ফুরোবে এবং ততদিন আমরা বেঁচে থাকব কি না এসব তো এখনই হিসেব করা যাচ্ছে না, তাই চুপ করে থাকা। তবু সে নিজেকে ওভাবেই সান্ত্বনা দেয়।মাঝের তিনজন হচ্ছে ফেরেসালাম, আশেন্নাফি ও আমি।

গাসানরা ট্যাক্সি করে চলে যাবার পরে আর ট্রলিবাস নিতে ইচ্ছে করে না। ডান হাতে পড়ে কমসামোলসকাইয়া ওজেরা — বড়ো একটা লেক। আর খুব বেশি হাঁটতে হবে না, দুটো স্টপ। আমাদের হস্টেল এই রাস্তার ন নম্বর বাড়ি। ইউক্রেনের বীর বাগদান হ্মেলনিৎসের নামে এই রাস্তার নাম। আচ্ছা মধ্য এশিয়ার এই মরুদ্যানে সুদূর ইয়োরোপের বীরপুরুষ কী করেছিল যে তার নামে এই রাস্তা? উজবেকদের মধ্যে বিখ্যাত লোকের এতই অভাব? এইটে জিগ্যেস করতে হবে তো কাল ক্লাস টিচার মায়া আবিদোভনা শারিপভাকে। উঁহু শারিপভাকে নয়, জিগ্যেস করব ইতিহাসের শিক্ষক ভ্লাদলেন উসমানোভিচ ইউসুপভকে। অল্প পথ বাকি। সামসাটুকু খুঁটে খুঁটে খেতে খেতে শেষ করবার আগেই এসে পড়বে হস্টেলের দরজা।আমাদের হস্টেল থেকে বেরিয়েই রাস্তায়, যিনি ছবির প্রিন্ট আউট বানিয়েছিলেন, তিনি উল্টো প্রিন্ট আউট করে ফেলেছেন ভুল করে। কাজেই ডানদিক গুলো বাঁদিক হয়ে গেছে আর বাঁদিকগুলো ডানদিক।

চলবে…

সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৩:০৮735831

সে | 194.56.***.*** | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ১৩:০৮735831- ইলেকশান১৯৮৫র সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি তাশখন্দে পৌঁছনোর পরে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয় নি। অক্টোবরের শুরুতেই পড়েছিল ইলেকশানের তারিখ— ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। প্রত্যেক ইন্ডিয়ানের জন্য একটা করে ভোট। প্রার্থী প্রথম দিকে ছিল দুজন, কদিন পরে বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল তিনজনে। প্রত্যেকের ভোট জরুরি, একটা ভোটের এদিক ওদিক হলেও ইলেকশানের ফলাফল পাল্টে যেতে পারে। ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে তিন পক্ষ থেকে তুমুল ক্যাম্পেনিং চলছে। শহরের মধ্যিখানে আমাদের হস্টেলে মাত্র তিনজন ইন্ডিয়ান থাকলেও প্রার্থীরা এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা দলে দলে ক্রমাগত হানা দিতে লাগল আমার ঘরে। অনুরোধ করা, বিপক্ষের প্রার্থীদের নামে কুৎসা রটানো, সমস্তই চলতে লাগল পুরোদমে। সকলের বক্তব্যই শুনছি, সবাইকেই আশ্বাস দিচ্ছি ভোট দেবার। জীবনে এই প্রথম ভোট দেব। ইন্ডিয়ায় থাকতে ভোট দেবার বয়স ছিল না, ভোটার লিস্টে নাম ওঠেনি তখনও। তখনও ইণ্ডিয়ায় একুশ বছর বয়স না হলে ভোটার লিস্টে নাম উঠত না। ভোটাধিকারপ্রাপ্তদের তর্জনীতে কালো দাগ দেখে ভাবতাম কবে আমিও ওরকম দাগ নিয়ে গর্বের সঙ্গে ঘুরতে পারব, ও দাগের স্টেটাসই আলাদা।এখানে ভারতীয় পাসপোর্টের জোরেই আমার ভোটাধিকার তৈরী হয়ে গেছে। আমাদের হস্টেলের বাকি দুজন ইন্ডিয়ান ভোট দেবে বিহারের ক্যান্ডিডেট রঞ্জন কুমারকে। রঞ্জন কুমার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র, সে থাকে শহরের এক প্রান্তে ভুজগারাদোক নামক একটা জায়গায় একুশ নম্বর হস্টেলে। ঐ অঞ্চলে একজন খুব সিনিয়র বাঙালি আছেন, তিনি দীপুদা নামেই পরিচিত। রঞ্জন কুমার দীপুদাকেও বিশেষভাবে চেনে। দীপুদার হস্টেলে সেপ্টেম্বরের শেষ রবিবার পার্টি আছে, সে আমায় নেমন্তন্ন করে গেল। বলল, চিন্তা নেই কেউ একজন এসে আমায় নিয়ে যাবে দীপুদার হস্টেলে। যে সে রবিবার নয়, সেদিন পঁচিশ ঘন্টায় এক দিন*। বাকি দুজন ক্যান্ডিডেটের একজন তামিলনাডুর ছেলে রবিশংকর, সে ও মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সে ও একুশ নম্বর হস্টেল, এবং তিন নম্বর ক্যান্ডিডেট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বলবন্ত সিং, দিল্লির ছেলে, হস্টেল নং চোদ্দ।

বলবন্তের ক্যারাকটার সার্টিফিকেট ভাল নয় সে খবর রঞ্জন কুমার আগেই জানিয়ে দিয়েছে। সে মদখোর এবং মাতলামির রেকর্ড খুবই বাজে, নিয়মিত ভাংচুর করে, পড়াশোনায়ও সুবিধের নয়, ইত্যাদি। বলবন্তের দল রঞ্জনের বিরুদ্ধে বলে গেছে যে রঞ্জন এক বছর ফেল করে রিপিট করেছে, সে কমিউনিস্ট পার্টির কোটায় পড়তে এসেছে, ইত্যাদি প্রভৃতি। রবিশংকরের চেলাচামুণ্ডা সংখ্যায় কম, ছেলেটাকে দেখে বাকি দুজনের তুলনায় ভদ্র বলে মনে হল, মনে মনে ঠিক করলাম রবিশংকরকেই ভোটটা দেব। তবে রঞ্জন যেরকম উৎসাহ নিয়ে আমাকে দীপুদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চাইছে, পরে হয়ত রঞ্জনকেই ভোটটা দিয়ে দিতে পারি।সেপ্টেম্বরের শেষ রবিবার ছিল ডে-লাইট সেভিং এর দিন। ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা পিছিয়ে দেবার ব্যাপার সেই প্রথম জানলাম। সকাল দশটা থেকেই সেজেগুজে রেডি হয়ে আছি কখন আমায় নিতে আসবে। রঞ্জন নিজেই এল। ট্যাক্সি করে নিয়ে চলল ষোলো নম্বর হস্টেলের দিকে। যাবার পথে সে অনেক কিছু জানাচ্ছে আমাকে, কার সঙ্গে মিশব, কার সঙ্গে মিশব না, ভারতীয় মেয়েদের ভদ্রতা নম্রতা আব্রু সম্মান এসব কতটা জরুরী এ দেশে, দেশের মেয়েদের চালচলনই বলে দেয় দেশের ঐতিহ্য, আরও অনেক কিছু, যেমন, কী করে রেসপেক্ট পেতে হয়, ইত্যাদি। সব কথা আমার কানে পুরোপুরি ঢুকছেও না। আমি আনন্দে ডগোমগো যে আজ বাংলায় কথা বলতে পারব। দীপুদার বাড়ি যাচ্ছি, মানে ঠিক বাড়ি নয় যদিও, হস্টেল। তা হলেও একটা সিনিয়র দাদা বলে কথা। রঞ্জন কানের কাছে ভ্যাড় ভ্যাড় করছে করুক, উঃ বাবা আর কতক্ষণ বাকি ষোলোনম্বরে পৌঁছতে!দীপুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হস্টেলের গেটের মুখটায়— এক হাতে দইয়ের বোতল (হুবহু হরিণঘাটার দুধের বোতলের মত দেখতে), অন্য হাতের আঙুল আঁকড়ে ধরে রেখেছে তার বছর দুয়েকের মেয়ে ইন্দিরা। শুনলাম বৌদি ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে অ্যাডমিটেড, সদ্যোজাত ছেলের জন্ডিস হয়েছে। উনি হাসপাতালে গিয়ে বৌদিকে দইটুকু দিয়েই ফিরে আসবেন জলদি, সংক্রামক রোগের হাসপাতালে এমনিতেও রোগীর সঙ্গে সরাসরি দেখা করবার ব্যবস্থা নেই। তবে চিন্তা নেই, অতিথিরা অনেকেই এসে গেছে, সোজা চারতলায় গিয়ে আমরা তাদের সঙ্গে গল্প গুজবে যোগ দিতে পারি।

এদেশে যত ইন্ডিয়ানের ঘরে মেয়ে জন্মায় সবার নাম এক ধারসে ইন্দিরা রাখে। মেডিক্যালে পড়ে বর বৌ শিবকুমার ও উর্মিলা, তাদের মেয়ের নামও ইন্দিরা। নামের কি এতটাই আকাল পড়েছে?

চারতলায় লিফট থেকে বেরোতে না বেরোতেই গমগম আওয়াজে মালুম হয় পার্টি শুরু হয়ে গেছে। এই টাইপের হস্টেলগুলো নতলা হলেও প্রত্যেক তলায় চারটে করে বড়ো ঘর এবং আটটা ছোটছোট ঘর। এছাড়া চারটে টয়লেট একটা স্টোররুম এবং তার বিপরীতে বড়োসড়ো একটা রান্নাঘর। প্রত্যেক তলায় দুটো কমন ব্যালকনির একটা রয়েছে সিঁড়ি তথা লিফটের দিকে, অন্যটা রান্নাঘর সংলগ্ন। রান্নাঘরের দিক থেকেই আড্ডার আওয়াজ আসছে, গোটা দশবারো ছাত্র সেখানে বিয়ারের বোতল হাতে ঘোরাঘুরি করছে, একজন মধ্যবয়সী ভারতীয় ভদ্রমহিলা কোমরে আঁচল বেঁধে দুধ জ্বাল দিতে ব্যস্ত। আমি সেদিকেই এগিয়ে গেলাম। সম্ভবত ভ্যানিলা কাস্টার্ড তৈরী হবে, তাই দুধ অল্প আঁচে ঘন করা হচ্ছে। ভদ্রমহিলা কলকাতার বাঙালি, নাম শিপ্রা, তিনি ভারত সরকারের কোন একটা বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার। গভর্নমেন্ট থেকেই ওঁকে মাস দুয়েকের জন্য কীসব কাজে এখানে পাঠিয়েছে, থাকছেন তাশখন্দের নামকরা হোটেল গাসতিনিৎসা তাশখন্দ -এ, নিজের কাজের ব্যাপারে উনি খুব একটা খুলে কিছু বলতে চান না। ওঁর থাকার মেয়াদ প্রায় শেষ, আগামিকালই বেড়াতে যাচ্ছেন রাশিয়ায় কৃষ্ণসাগরের তীরে সোচি-তে। সেখানে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে তাশখন্দে ফিরবার পরেই বিদায়ের বাঁশি বেজে উঠবে। একেবারে কাকতালীয়ভাবে রাস্তায় দীপুদার সঙ্গে ভাগ্যিস ওঁর দেখা হয়ে গেছল, তাই ওঁকে নেমন্তন্ন করে আনা সম্ভব হয়েছে। সবাই বিয়ার খাচ্ছে দেখে আমিও একটা বোতল তুলে নিতে গিয়ে তুষারের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। তুষার আমারই সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছে, যদিও এ শহরে ওর এবং আমার হস্টেল আলাদা। ও বলল— নিবি নাকি একটা? খাবি? খেতেই পারিস, তবে এতসব লোকজন রয়েছে তো, কে কী মনে করবে, বুঝতেই পারছিস, অন্য কোন সময়ে আলাদা করে খাস, আসলে এখানকার পাবলিক তো, হঠাৎ করে কে কী কমেন্ট করে দেবে…।

রান্নাঘরের মুখোমুখি স্টোররুমটায় ঢুকলাম। ওটাই দীপুদার বৈঠকখানা। নড়বড়ে শেলফে পুরোনো বাসন, টেবিলের নীচে বেশ কিছু ছোটছোট আরশোলা, টেবিলের ওপর রাখা আছে দুটো গোটা শুকনো মাছ। নোনা মাছ, চ্যাপ্টা মত, আঁশ টাস শুদ্ধই শুকোনো হয়েছে। এগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিয়ারের সঙ্গে খেতে হয় টাকনা হিসেবে। আপাতত দুটো মাছই অক্ষত, কেউ হাত লাগায় নি। সবাই খোলা ভেঙে ভেঙে চিনেবাদাম খাচ্ছে। রান্নাঘর এবং বৈঠকখানার মধ্যবর্তী করিডোরের দেয়াল ঘেঁষে একটা প্লাস্টিকের কমোড, শিশুদের ব্যবহারের জন্য। সম্ভবত ইন্দিরা ওটা ব্যবহার করে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই দীপুদা ফিরে এলেন। ইন্দিরা বাংলা বলে না, রাশিয়ান বলে, তাও উত্তমপুরুষে কিছু বলতে শেখেনি, সমস্তই প্রথম পুরুষে। সে কাঁদোকাঁদো স্বরে ঘোষণা করল, “ইন্দিরা পায়খানা করতে চায়”। বেগতিক দেখে আমি তাকে কমোডে বসিয়ে দিলাম। দীপুদার ঘরটার দিকে কেউ যাচ্ছে না, অন্য একটা ফাঁকা ঘরে গোটা দুয়েক টেবিল পাশাপাশি জুড়ে বড়ো ডাইনিং টেবিলের আকার দেওয়া হয়েছে, টেবিলক্লথের অভাবে সেটা ফুল ফুল ডিজাইনের বেডকভার দিয়ে ঢাকা। কাস্টার্ড কতটা কী হয়েছে জানা গেল না, কিন্তু প্রচণ্ড ঝাল দেওয়া ভেড়ার মাংসের ঝোল রান্না করেছিল কামরুজ্জমান। কামরু কে এই প্রথম দেখলাম, সে ডাক্তারির ছাত্র। কে একজন মাংসের ঝোল গড়ানো গরম ডেচকিটা তাড়াতাড়ি বেডকভারের ওপর এনে রাখল। চিনেমাটির প্লেটে প্লেটে ভাত পরিবেশন হয়ে যেতেই সবাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেচকির ওপর। শিপ্রাদি নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে নীচু স্বরে দীপুদাকে বললেন, আহা সত্যিইতো অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, দুটো বেজে গেছে, তার মানে অন্য দিন হলে তো তিনটেই হতো, তাইনা?

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে যাবার পর শিপ্রাদিকে আর আটকে রাখা গেল না, উনি চলে যাবেনই, অনেক বাঁধা ছাদার কাজ বাকি পড়ে আছে হোটেলে। ইন্ডিয়ান ছাত্ররা বিয়ার এবং ভরপেট মাংসভাত খেয়ে ইতিউতি বসে বসে ঝিমোচ্ছে, কয়েকজন কেটেও পড়েছে। অগত্যা দীপুদা শিপ্রাদিকে হোটেলে পৌঁছে দিতে ছুটলেন। ইন্দিরার দেখভাল করতে রইলাম আমি, সেও খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

লোকসংখ্যা খানিকটা কমে গেলেও সন্ধেবেলা পার্টি আবার টগবগিয়ে উঠল। এখন আর শিপ্রাদি নেই, তাই ছেলেরা স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারছে, এখন আর খিস্তি টিস্তি দেবার আগে আগুপিছু দেখে ব্রেক কষবার প্রয়োজন হবে না। অস্থায়ী ডাইনিং রুম ছেড়ে সেই ঘুপচি স্টোররুমে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে শুরু হয়ে গেল গোপন আলোচনা। আসন্ন নির্বাচনে সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রার্থী বলবন্ত সিং কে হারানোর জন্য পরামর্শ করা দরকার। ঘরের কোণে রাখা একটা নোংরা মত বালতির ভেতর থেকে বেরোলো দু বোতল সস্তার ভোদকা, এ সমস্ত ষড়যন্ত্রমূলক আলোচনাসভায় অল্প একটু মদ টদ না থাকলে পরিস্থিতির গুরুত্ব হালকা হয়ে যায়। ছোট ছোট গ্লাসে নীট মদ। সেই মাছ দুটোকে আগেই খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে বাক্স প্যাটরার পেছনে চালান করে দেওয়া হয়েছে, মদের বোতল ও গ্লাস রাখবার জন্য টেবিলের ওপর যথেষ্ট জায়গা চাই।

যাদের ভোট রঞ্জন কুমারের দিকে টেনে আনা যেতে পারে তাদের একটা লিস্ট তৈরী হয়ে গেল মুখে মুখে। ওরা ধরেই রেখেছে যে আমার ভোটটা পাবে। তিনজন আউটকাস্ট টাইপের ভোটারের নাম সসঙ্কোচে উচ্চারিত হল, দরকার হলে তাদের কাছে গিয়েও দরবার করতে হবে, তিনজনই মহিলা। কী কী অপরাধে তাদের ধোপা নাপিত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তা সরাসরি জিগ্যেস করাটা শোভন হয় না, চুপ করে থাকলে ধীরে ধীরে ওদের কথাবার্তা আলোচনা থেকে আপনি জানা যাবে। তিনজনের একজন হচ্ছে মীনাক্ষি, ওর একঘরে হবার কারণ আমার জানা, — ‘রান্ডি’ টাইপ। বাকি দুজনও কি একই গোত্রের? উঁহু, সম্ভবত না। তাদের কাছে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করতেই সবচেয়ে বেশি ঘাবড়াচ্ছে রঞ্জন, একজনের নাম মিসেস খান, ডক্টরেট করছেন সাহিত্যের ওপর, তাঁর স্বামী পাকিস্তানি; অন্য জন মীরা, তিনি নিজে ডাক্তারি পাশ করে গবেষণারত। মীরার স্বামীও ডাক্তারিতে গবেষণা করছেন, বাংলাদেশি মুসলমান, নাম সামদানি। এই দুজনের কাছে যেতে রঞ্জনের সঙ্কোচ। ঠিক সঙ্কোচ নয়, ভয়। মিস্টার খান কি ইন্ডিয়ান ছোকরাদের ঘরে ঢুকতে দেবে? কাশ্মীরের মানচিত্র নিয়ে কদিন আগেই একুশ নম্বর হস্টেলে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান মারপিট হয়ে গেছে, প্রচুর বোতল ভাঙা হয়েছিল সেখানে। এমতাবস্থায় মাথা নীচু করে মিসেস খানের কাছে গিয়ে ভোট চাওয়া, যে মেয়ে অবিশ্বাসী ‘গদ্দার’, যে কিনা পাকিস্তানি ছেলেকে বিয়ে করবার মত জঘন্য কাজ করেছে, শেষে তার কাছে একটা ভোটের জন্য হাত পাততে হবে? দীপুদা রঞ্জনকে আরেকটু মদ ঢেলে দেন, সে এক চুমুকে সেটুকু সাবাড় করে ঘোলা চোখে দীপুদার দিকে তাকায়, ক্রমশ সেই চোখ দুটো ভরে ওঠে জলে। বেশ কিছক্ষণ সবাই চুপ। সিচুয়েশন খুব সিরিয়াস। দীপুদা ধীরে ধীরে বলেন, পোলিটিক্সে ইমোশানকে দূরে সরিয়ে রেখে কাজ করতে হয় রঞ্জন, চেষ্টা কর, তুমি পারবে, পারতে তোমাকে হবেই, তুমি বাঘের বাচ্চা, তোমার চেয়ে বেটার এলিজিবল ক্যান্ডিডেট কে আছে আমাকে দেখাও, আমি মেনে নেব।রাত বাড়ছে। কিন্তু গোপন আলোচনাসভা ভাঙবার কোন লক্ষন তখনও দেখা যাচ্ছে না। মাঝখানে ইন্দিরাকে ঘুম থেকে তুলে কৌটোর বেবিফুড খাইয়ে দিলেন দীপুদা। ইতোমধ্যে আরেকজন কন্ট্রোভার্শিয়াল ভোটারের নাম উঠে এসেছে লিস্টিতে, সে মেয়ে নয়, সে নাসির। ডাক্তারির ছাত্র, সেকেন্ড ইয়ার। নাসিরের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব বারবার দেখা গেছে, যে কোন অনুষ্ঠানে তাকে ডাকা হলে সে নাকি নতুনদের কাছে নিজের পরিচয় দেয় এরকমভাবে— আই অ্যাম নাসির, ফ্রম কাশ্মীর। ওর এই ঔদ্ধত্ব মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। ব্যাটা এদেশে এসেছিস ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট নিয়ে, আর পরিচয় দিচ্ছিস নিজেকে কাশ্মীরি বলে?

আবার মেজাজ গরম হয়ে যায় সবার। ১৯৮৫ সাল। কী এমন সমস্যা হচ্ছে কাশ্মীরে? আমি বুঝতে পারি না, তাই বোকার মত প্রশ্ন করে ফেলেছি। সকলেই কটমটিয়ে তাকায় আমার দিকে। আমি ঘাবড়াই না এবার, শান্ত ভাবে যুক্তি দিয়ে বলি,— দেখুন রঞ্জন ইজ ফ্রম বিহার, আই অ্যাম ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল, কামরুজ্জমান ইজ অলসো ফ্রম বিহার —

আমায় বাক্য শেষ করতে দেয় না রঞ্জন, সে চেঁচিয়ে ওঠে— নো! উই অল আর ইন্ডিয়ানস, দ্যাট ইজ আওয়ার ওয়ান অ্যান্ড ওনলি আইডেন্টিটি, ম্যায় বিহারি, তুম বাংগালি, ও মাদ্রাসি, অ্যায়সা নেহি চলেগা। নাসির যদি নিজেকে কাশ্মীরি বলে চালাতে চায়, তবে চলে যাক না সালা পাকিস্তান। সালা পাকিস্তানিরা আমাদের লেড়কিদের ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ঐ বাংলাদেশির পয়সা দেখে ইন্ডিয়ান লেড়কি ভেগে যাচ্ছে, এরা সাচ্চা ইন্ডিয়ান? রঞ্জন নড়বড়ে টেবিলটার ওপর চাপড় মারায় গ্লাসগুলো কেঁপে ওঠে।

—আমাদের লেড়কি মানে! হোয়াট ডু ইয়ু মীন?

এরকম প্রশ্নের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না, যেন একটা স্বতঃসিদ্ধের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করেছি। ওদের মধ্যে একজন শান্ত ভাবে বলে, তুমি নতুন এসেছ এখানে, কাল যদি একটা পাকিস্তানি কি বাংলাদেশি তোমাকে লোভ দেখায়, দারু পিলায়, তুমি কি তার সঙ্গে চলে যাবে? যাবে না তো? কারণ তুমি আচ্ছি লেড়কি, মনে প্রাণে একজন ইন্ডিয়ান। কিন্তু এরকম মেয়েও আছে যারা নিজের দেশকে রেসপেক্ট করে না। যে নিজের দেশকে রেসপেক্ট করে না, সে রেসপেক্ট পাবে কীকরে? বুঝেছ এবার?

দীপুদা সামলে নিতে চান পরিস্থিতি, বলেন — যাইহোক, রঞ্জনের মত ভাল ছেলে হয় না, তবে উঠে পড়ে লাগতে হবে। কামরুজ্জমান বলে দেয় যে নাসির যদি ফারদার ঝামেলা করে, যদি রঞ্জনকে ভোট না দেয়, তবে “ইৎনা মারুঙ্গা না সালেকো পাকড়কে”…। মোট কথা সভা ভেঙে যায়। রাত এগারোটা। সেই দুপুরের পর কেউই মদ ছাড়া কিছু খায় নি, আমি তো মদ খাবার যোগ্য গন্য হই নি। যে যার হস্টেলে চলে গেল টলতে টলতে। আমি কী করে ফিরব জানি না। দীপুদা বলল, এত রাতে তুমি একা একা যেও না, আজকের রাতটা আমার এখানে থেকে যাও, কাল ভোরে ট্রলিবাস পেয়ে যাবে মোড়ের মাথা থেকে, চিনে গেছ তো এখন।

আমি থেকে যেতে রাজি হয়ে যাই। তারপর আমরা অস্থায়ী ডাইনিং রুমটা পরিস্কার করে ফেলি। বাসন কোসন উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি দীপুদা সরাসরি চালান করে দেন স্টোর রুমের সেই টেবিলটার তলায়। বাচ্চাসহ বৌদিকে কাল পরশুর মধ্যেই ছেড়ে দেবে হাসপাতাল থেকে। ঘরদোরের যা অগোছালো অবস্থা হয়েছে বৌদি হাসপাতালে থাকাকালীন সে অবর্ণনীয়। দীপুদাকে কাল সারাটা দিন ধরে ঘর গোছাতে হবে, সব নোংরা পরিস্কার করে না ফেললে ছোট ছোট দুটো শিশু নিয়ে বাস করা স্বাস্থ্যকর নয়। ঘরটায় ঢুকলাম, মস্ত একটা খাট, মেঝেয় কার্পেট পাতা, কার্পেটের ওপর হরেকরকম জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে। দীপুদা বললেন, তুমি দেয়ালের দিকটায় শুয়ে পড়, আমি ধারের দিকে শুচ্ছি, মাঝখানে অয়েল ক্লথ পেতে ইন্দিরাকে শুইয়ে দিচ্ছি, কোন অসুবিধা নেই তো? অসুবিধা হবার প্রশ্নই নেই, ঘুমে প্রায় ঢলে পড়ছি, একটা লেপ টেনে নিয়ে শুতে না শুতেই এক ঘুমে রাত কাবার। ভোরের আলো ফুটতেই ঘুম ভেঙে গিয়েছে, প্রায় সাতটা বাজছে রিস্টওয়াচে, দীপুদার নাক ডাকছে শুনতে পেলাম। আর ডাকলাম না, বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। এক ঘন্টার মধ্যে হস্টেলে পৌঁছে দাঁত মেজে চুল আঁচড়ে খাতাবই সঙ্গে নিয়ে ক্লাসে যেতে হবে। দীপুদার হস্টেলের নীচে গেটের কাছে চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে রয়েছে বুড়ি চৌকিদার। সে আমার দিকে পিটপিট করে তাকাচ্ছে, তাকে দায়সারা গুড মর্নিং বলেই আমি দৌড়তে লেগেছি ট্রলিবাস ধরতে।

ভুজগারাদোক থেকে আট নম্বর ট্রলিবাসে করে পাখতাকোর-এ নেমে ফের আরেকটা ট্রলিবাস নিয়ে তবে পৌঁছব আমার এলাকায়, এলাকাটার নাম বিশাগাচ। ভোরের আলো যত বাড়ছে, ট্রলিবাসের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে গুনগুন করছি সিনেমার গানের সুর। যাক বাবা একটা বাঙালি ফ্যামিলির দেখা মিলল অবশেষে। আর চিন্তা নেই, দীপুদাতো বলেই দিয়েছে যখন খুশি যেতে পারি ওখানে। বৌদি হাসপাতাল থেকে ফিরুক আগে তারপর যাব একদিন, বাচ্চা ছেলেটার কী নাম দিয়েছে জানাই হলো না কাল। ঘরদোর নোংরা হলেও দীপুদার মধ্যে কিন্তু আন্তরিকতার অভাব ছিল না। উনি অবশ্য আর বেশিদিন থাকবেন না এদেশে, ডিসার্টেশন প্রায় রেডি হয়ে গেছে, যে কোন দিন পিএইচডি থিসিস ডিফেন্ড করে ডক্টরেট হয়ে ফিরে যাবেন ইন্ডিয়াতে। তখন একটা ইন্ডিয়ান কমে যাবে এই শহর থেকে, ছাপ্পান্ন থেকে কমে পঞ্চান্ন হয়ে যাবে, নাকি চুয়ান্ন? যদি দীপুদার বৌকে ধরি হিসেবের মধ্যে তাহলে তো চুয়ান্ন হওয়াই উচিত। ওরা যখন গোনে, তখন কি ডিপেন্ডেন্টদেরো গোনে? না বোধহয়, বৌদিতো স্টুডেন্ট নয়, বৌদি হচ্ছে হাউজওয়াইফ, বৌদির ভোটাধিকার নেই। বৌদির নামটা জেনে নিয়েছি, সাগরিকা। ফোটোও দেখলাম ঘরে রাখা ছিল ফ্রেমে বাঁধানো, অপূর্ব সুন্দর মুখটা, অনেকটা প্রিয়ম হাজারিকার মুখটা যেমন, সেই “তেরো নদীর পারে” সিনেমার প্রিয়মের মত, বৌদি শ্যামবর্ণা। আমারতো বিকেলের দিকে কিছু করবার থাকে না, যদি দরকার পড়ে বিকেলের দিকে এসে বৌদিকে কাজকর্মে সাহায্য করে যাব আমি, ছুটির দিনগুলোয় তো যাবোই। ট্রলিবাস থেমেছে পাখতাকোরে। এবার চার অথবা ছ নম্বর ট্রলিবাসের স্টপের দিকটায় যেতে হবে, অল্প একটু হাঁটা। আমি আনন্দে উড়ে উড়ে চলছি আর গাইছি, — সে কোন রূপকথারই দেশ, ফাগুন যেথায় হয় না কভু শেষ, হুঁহুঁ হুঁহুঁ হুঁহুঁ হুঁহুঁ ( কথা মনে পড়ছে না, শুধু সুরটুকু আছে) রেখে এলেম তারে, সাত সাগরের পারে, আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে—ক্লাসে আমার পাশে যে ছেলেটা বসে তার নাম মহম্মদ আবদুর রজ্জাক। আফগান। পড়াশোনা খুব একটা ভাল এগোচ্ছে না ওর। ওকে আবদুর বলে ডাকলে ও শুধরে দেয়, আবদুর নয় আবদুল। আবার আবদুল বলে ডাকলে ক্লাসের অন্যরা হো হো করে হেসে ওঠে। একজনকে তার নাম ধরে ডাকলে এত হাসবার কী আছে! পরে আমজাদ বুঝিয়ে দেয় যে রজ্জাক বলে ডাকতে হবে বা আবদুররজ্জাক বলে, শুধু আবদুল বলতে নেই, আবদুল মানে চাকর, গোলাম। যেমন কারো নাম গোলাম নবী হলে তাকে শুধু গোলাম বলা যাবে না, হয় নবী বলে ডাকতে হবে, নয় গোলাম নবী। এসমস্ত দেশে থাকতে শেখা হয় নি, এখানে এসে শেখা হয়ে যাচ্ছে।

সেই রজ্জাকের সঙ্গে একদিন সন্ধেবেলায় চলেছি দোমব্রাবাদ, এক নম্বর মেডিকেল ইন্সটিটিউটের স্টুডেন্টদের হস্টেলে। জায়গাটা চিনি না বললে ভুল হবে, একবার গেছি আগে, দুতিনবার বাস বদল করে করে যেতে হয়, সবটা সন্ধের অন্ধকারে ঠিকঠাক ঠাওর করতে পারব না। আসলে এই যাওয়াটা আগে থেকে প্ল্যান করে যাওয়া নয়, অথচ খুব জরুরি।

হয়েছে কি, দীপুদার হস্টেলের সেই পার্টির পর দুটো দিন মহানন্দে কাটল মনটা খুশি ছিল বলে। তারপর ভাবছি যে বৌদি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে ফিরল কিনা, তাদের শরীর কেমন আছে একটু খোঁজ খবর নেওয়া উচিত। তারপর ভাবি যে বুধবারে গেলে যদি ভাবে খাবার লোভে এসেছে, তাই একটু রাশ টানি নিজের আবেগে, ঠিক করি যে বেস্পতিবার যাব, তাহলে নিশ্চয় আমাকে হ্যাংলা ভাববে না ওরা। সেদিন ছিল বেস্পতিবার। ক্লাসের পর যাব ভেবে রেখেছি ষোলো নম্বর হস্টেলের দিকে, কিন্তু যাওয়া হল না, দুই অতিথি এসে উপস্থিত। এরাও ভারতীয় ছাত্র, মেডিক্যালের। দোমব্রাবাদে থাকে। কেউ এলে খুব ভাল লাগে, আনন্দ হয়। এরা আজ ভোটের প্রচার করবে না, তা সহজেই অনুমেয়। এরা মস্ত বড়ো একটা টাটকা মাছ নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে — বাঙালি মেয়েকে ইমপ্রেস করবে বলে। সর্বনাশ করেছে! দেশে থাকতে মাছ রান্না করতে শিখিনি। শুধু মাছ কেন, কোন রান্নাই জানি না। কষ্টে সৃষ্টে নিয়মিত হাত পুড়িয়ে যাহোক তাহোক করে রান্না শিখে নিচ্ছি নিজে নিজেই। অতিথিদ্বয় ডিম্যান্ড করল তারা বাঙালির হাতের রান্না করা মাছ খাবে। ঐ মাছ কীকরে রাঁধে আমি জানি না, কোন মশলা দেয়, কীকরে সমস্ত আঁশ ছাড়াব, কীভাবে কুটব, কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। তারপরে খেয়াল হল আমার কাছে তো কোনরকম মশলাই নেই। এসব জানাতেই ওরা প্রথমে অবিশ্বাস করলেও, পরে হতাশ এবং অসন্তুষ্ট হল। যেন ধরেই রেখেছে যে প্রত্যেকটা বাঙালি মাছ রান্না করাটা জানবেই। তারপর সামান্য কথা কাটাকাটি, মাছ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলায় আরেক দফা মান অপমান হবার পরে ব্যাপারটা আর আয়ত্বের মধ্যে থাকে নি।

তারা মাছ ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করল এবং মেয়ে হয়েও রান্না না জেনে এতগুলো বছর কীকরে কাটিয়ে দিয়েছি ইত্যাদি নিয়ে তাদের অবাক হবার শেষ নেই। অ্যাইসা রাগ হল যে, মাছটা নিয়ে চারতলার জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি বাইরে। তারাও দাঁড়ায় নি, সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। একটু পরে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি চওড়া ফুটপাথের ওপর মাছটা পড়ে আছে, দুয়েকজন লোক যারা হেঁটে যাচ্ছে একবার করে ঝুঁকে দেখে নিচ্ছে মাছটা। কেউ সাহস করে ওটা ধরছে না। একটু পরে একটা বড়ো ঠোঙা নিয়ে নীচে গিয়ে মাছটা ঠোঙায় ভরে ওপরে নিয়ে এলাম, তারপর ভাবলাম যাদের মাছ তাদেরকেই ফিরিয়ে দিয়ে আসি, তখনই রজ্জাকের সঙ্গে বাসস্টপে দেখা হয়ে গেল। রজ্জাকও দোমব্রাবাদ যাচ্ছে। চারতলার ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলায় মাছটা সামান্য ক্ষত বিক্ষত হয়েছে কিন্তু ধুয়ে টুয়ে নিলে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে নিশ্চয়ই। অতটা রেগে যাওয়া আমার উচিত হয় নি, মাথাটা গরম হয়ে গেছল ওদের কথাবার্তার ধরণ দেখে। হালকা করে একটু সরি বলে নেব, ব্যস। বেশি মাথা নোয়ানোর প্রয়োজন নেই।

মেডিকেলের এক নম্বর হস্টেলেই ঐ অতিথিযুগলের বাস। রজ্জাক চলে গেল দুনম্বর হস্টেলে কার সঙ্গে যেন দেখা করতে। এক নম্বরের বুড়ি চৌকিদার ভেতরে খবর পাঠাল যাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তারা আছে কিনা জানতে। রিসেপশনের সোফায় বসে আছি এমন সময় একটা ছোটখাট অসম্ভব রোগা ফর্সা ছেলের আবির্ভাব। পরিস্কার ইংরিজিতে জানতে চাইল কার জন্য অপেক্ষা করছি ইত্যাদি, তারপর বলল, চলো আমার ঘরে এসে বসো। চৌকিদারকে বলে দিল যে আমি তার ঘরে আছি। ঘরটা একতলায় চৌকিদারের টেবিল থেকে তিন পা দূরত্বে। ছেলেটা নিজের পরিচয় দিচ্ছে, আমার নাম নাসির, নাসির আহমেদ শাহ। আরিব্বাস! এই সেই বহু চর্চিত কাশ্মীরি রেবেল নাকি? নামটুকু শুনেই আমি খপ করে বলি, ফ্রম কাশ্মীর? ও অবাক হয়ে বলে, কী করে বুঝতে পারলে, আমায় দেখলেই বোঝা যায়, তাই না? যেমন তোমায় দেখেই আন্দাজ করছি, তুমি বাঙালি, ঠিক না?

সন্ধেবেলায় একজন ডাক্তারির ছাত্রর সাধারণত যা করা দরকার, নাসির সেটাই করছিল, পড়াশোনা। তবু আমাকে আপ্যায়ন করে চা খাওয়াল, কথা বলল। মাছ কোলে নিয়ে বসে নাসিরের কথা শুনছিলাম। সে শ্রীনগরের বাসিন্দা নয়, শ্রীনগর থেকে অনেক দূরে তার গ্রাম। তার গ্রামে এবং আশেপাশের আরো বেশ কয়েকটা গ্রাম মিলিয়ে একজনও ডাক্তার নেই। তাই সে ডাক্তারি পড়তে এসেছে। ফার্স্ট ইয়ারের পড়া শেষ করে যখন গ্রামে গেছল, তখন গোটা তিন চার গ্রাম থেকে অনেক রোগী এসেছিল তার কাছে চিকিৎসা করাতে। সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছে সে। বারণ করে দিয়েছে এভাবে আসতে। বলে দিয়েছে, আর পাঁচ বছর পরে এসো। ততদিনে আমি ডাক্তারি শিখে ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসব গ্রামে। ঊনিনশো নব্বই সালের গ্রীষ্মে নাসিরের গ্রাম আর চিকিৎসক শূণ্য থাকবে না, সবাই পথ চেয়ে বসে থাকবে তার। আমি চা খেতে খেতে নাসিরের গ্রামের গল্প শুনি, অধিকাংশই অসম্ভব গরীব মানুষ। জমিতে চাষ হয় জাফরানের। জাফরান শুকোয়, বাছে, কখনও জাফরান খায় চায়ের মত। শীতকালে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে জোব্বার মধ্যে একটা পাত্রে অল্প করে কয়লার আগুন নিয়ে বেড়ায় বুকের কাছে ধরে। এই সব শুনতে শুনতে জানতে চাইলাম সামনের রোববারে ভোটে দিতে যাচ্ছে কিনা। নাসির জানালো সে অবশ্যই যাবে, রবিবারে তো আর ক্লাস কামাই করতে হবে না। এর মধ্যে খবর আসে যে সে দুজন তখনো হস্টেলে ফেরেনি। কী আর করা, মাছটা আরেকজনের হাতে সঁপে দিই। কী মাছ, কেন মাছ, মাছের ইতিহাস একটুও বলি না। তার পর টুক করে কেটে পড়ি ঐ চত্বর থেকে।শনিবারে হাফছুটির পর সোজা চলে গেলাম ষোলোনম্বর হস্টেল। চারতলাটা নিঝুম নিঃস্তব্ধ, বেলা তখন আড়াইটে তিনটে মত। সেদিনের পার্টি অ্যাটমসফেয়ারের সঙ্গে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সব বেশ গুছোনো পরিচ্ছন্ন। রান্নাঘরটার উল্টোদিকে সেই সংকীর্ণ বৈঠকখানার দরজাটা আলগা করে ভেজানো, রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম কেউ নেই, এমনকি ইন্দিরার কমোডটা পর্যন্ত নেই। তবে কি ভুল তলায় চলে এলাম? ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েই দেখি বৌদি এসে দাঁড়িয়ে আছেন। নিঃশব্দে কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন টেরই পাই নি। ফটোতে যেমন দেখেছিলাম তেমনি রূপ, কেবল মুখটা বিষন্ন, হাসি নেই। তবে কি শরীর এখনো সারে নি ছেলের? আমি নিজের পরিচয় দিই, বৌদি শুনে বলেন, চিনতে পেরেছি। তারপর ঘরে ডেকে নেন, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ঘরে ঢুকে দেখলাম, ইন্দিরা ঘুমোচ্ছে খাটে, বাচ্চা ছেলেটা ছোট বেবিকটের মধ্যে কাপড়ে মোড়া, মুখটুকু দেখাই যায় না। ঘরের চেহারা ফিরে গেছে, সব গুছোনো, একটা বেবি বেবি গন্ধ ভরে রয়েছে। কার্পেটের একধারে পরিস্কার কাঁথা নেংটি ইত্যাদি গুছিয়ে রাখছিলেন বৌদি, সম্ভবত তখনই বাইরে আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিলেন।